NOTTE TRA SABATO 22 E DOMENICA 23 GIUGNO

E PER L'INTERA DOMENICA FINO ALLE ORE 20

Museo Nazionale Etrusco e area archeologica della città etrusca di Kainua

Via Porrettana Sud 13 - Marzabotto (BO)

Grotte di Labante

Frazione San Cristoforo di Labante di Castel d'Aiano (BO)

Aspettando il solstizio…. in compagnia degli Etruschi

Sabato

notte, rievocazione del rito di fondazione della città: gli Etruschi, la musica, la veglia

notturna, l'avvento dell'alba e la curiosa storia del falco della notte...

Sabato

notte, rievocazione del rito di fondazione della città: gli Etruschi, la musica, la veglia

notturna, l'avvento dell'alba e la curiosa storia del falco della notte...

Un’immersione totale nella suggestione dei luoghi etruschi dell’Appennino

bolognese in un week end tutto dedicato all’archeologia e alla rievocazione del

mondo degli antichi abitanti della valle del Reno, fra riti, giochi, musica,

battaglie, banchetti e libagioni alla maniera etrusca.

Un giorno e una notte tra i luoghi sacri e profani dell'antica Kainua, l'unica

città etrusca di cui è ancora possibile ripercorrere le strade, accompagnati per

l'occasione dagli archeologici della Soprintendenza Archeologia dell'Emilia-Romagna. Un'occasione unica per scoprire in maniera divertente e

insolita un tratto dell'Appennino tosco-emiliano, dove ad accoglierti sono

l'arte, la storia, la natura e la buona tavola.

NOTTE TRA SABATO 22 E DOMENICA 23 GIUGNO, a partire dalla mezzanotte

Aspettando il solstizio. "Una notte in compagnia

degli Etruschi"

Ritrovo al Museo Nazionale Etrusco "Pompeo Aria" di Marzabotto

A mezzanotte, partendo dal Parco urbano di Marzabotto, il Popolo di

Kainua sale, alla luce delle fiaccole, fino al Museo Nazionale Etrusco dove è

accolto dagli antenati etruschi e dall’esibizione del coro Farthan

(slancio vitale) di Marzabotto. Viene eseguita per la prima volta “La canzone di

Kainua”, musicata da Elide Melchioni su testo di ispirazione etrusca ideato da

Corrado Re e Dario Pedrazzini

Ore una: Paola Desantis e Tiziano Trocchi accolgono il Popolo di Kainua

nell’antica città. Visita al museo con la guida degli antenati etruschi che si

rianimano in questa magica notte (regia di Corrado Re e Andrea Moretti)

Ore tre: Filippo Maria Gambari, Soprintendente per i Beni Archeologici

dell'Emilia-Romagna, introduce il Popolo di Kainua alle antiche storie e, in

particolare a quella su "Gli

Etruschi e il falco della notte: storia curiosa del nome di Marzabotto"

Segue la veglia di solstizio fra riti, ludi e libagioni

Ore quattro: la veglia si sposta nell’area centrale della città, presso

il decussis, dove Antonio Gottarelli illustra i riti della fondazione

nella magia del lucore della prima aurora d’estate

Ore 5 (al levare del sole): Concerto di Igor Niego con musiche antiche e suggestioni

etrusche

Al termine, processione alla necropoli orientale per il saluto agli

antenati e corteo di ritorno verso il museo dove viene offerto a tutti gli

audaci “traghettatori della notte” un caldo e dolce conforto

l'iniziativa prosegue DOMENICA 23 GIUGNO, a partire dalle ore 10.30

L’acqua degli dei, l’acqua degli uomini per gli

Etruschi di Marzabotto

Ritrovo alle Grotte di Labante, frazione San Cristoforo di Labante di

Castel d'Aiano (BO)

L’itinerario prende avvio alle Grotte di Labante (Castel d’Aiano)

dalle quali gli Etruschi di Marzabotto traevano la particolare pietra

(travertino) che caratterizza i loro monumenti sacri e funerari.

Ore 10,30: Paola Desantis e Fabrizio Finotelli guidano il pubblico alla

scoperta degli straordinari aspetti archeologici e geologici della grotta, nata

dall’acqua e utilizzata fin dal tempo degli Etruschi.

Ore 11,30: Visita guidata al mulino di Povola con illustrazione del suo

funzionamento

Ore 12,30: Rientro alla grotta: festa campestre con stand gastronomico

Nel pomeriggio si torna al Museo e area archeologica di Marzabotto

Nel pomeriggio si torna al Museo e area archeologica di Marzabotto

Ore 16: Nell’antica città rivivono gli Etruschi, maestri di

Idraulica e di tutti i popoli il più religioso.

Gesti della vita quotidiana e antichi riti tornano a celebrarsi sul pianoro,

evocati da Paola Desantis e Tiziano Trocchi e reinterpretati dai Giovani

Etruschi di Marzabotto e dal popolo di Kainua

Ore 18,30: concerto di chitarra classica del Maestro Giovanni Maselli,

che eseguirà una scelta di brani dal XV al XVIII secolo con riferimenti al tema

dell’acqua

Ore 19,30: dai riti dell’acqua a quelli del vino: brindisi di saluto

offerto dal Comune di Marzabotto

Iniziativa promossa dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici

dell’Emilia-Romagna e dalla Provincia di Bologna in collaborazione con Comune di Castel D’Aiano e Pro Loco di Labante, Comune

e Pro Loco di Marzabotto, Istituto Comprensivo

di Marzabotto, Gruppo Archeologico Bolognese, Stefano Muratori, Coop Reno di

Marzabotto, Bar del Museo.

"Una notte in compagnia degli Etruschi" è un progetto della Direzione

del Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto, del Dipartimento di Storia, Culture e

Civiltà dell’Università di Bologna e di Corrado Re, in collaborazione con Associazione Teatro Marzabotto in Scena, Methlum Kainual

APS, De Bello Italico, moroeventi.com

Coordinamento e Regia

dell'animazione teatrale al Museo Corrado Re e Andrea Moretti.

L’iniziativa si svolge in concomitanza con il Festival Kainua, curato

dalla locale Pro Loco, che si tiene nel Parco

urbano di Marzabotto il 22 e 23 giugno, per la regia di Maria Paone.

Due giorni di festeggiamenti con animazioni, stand gastronomici e rievocazioni

storiche in costume.

Info: Pro Loco di Marzabotto, Via Aldo Moro 2, Marzabotto (Bo)

tel. 051 6787028 - cell. 345 4820339 - www.kainuafestival.it

La partecipazione è libera e gratuita; è gradita la prenotazione.

In occasione della manifestazione il Museo attuerà apertura continuata e

ingresso gratuito nelle giornate di sabato 22 e domenica 23.

Il Bar Kainua all'interno dell'area archeologica effettuerà un’apertura

straordinaria per tutto il corso dell’evento

L'iniziativa chiude la sesta edizione delle ArcheoloGITE BOLOGNESI 2013, festa primaverile che ha legato in un percorso sia virtuale che concreto i musei e le aree archeologiche della provincia di Bologna.

MARZABOTTO

Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” ed area archeologica dell'antica

Kainua/Marzabotto

Ciò che fa di Marzabotto, l’antica Kainua, una testimonianza unica nell’ambito della civiltà etrusca è la straordinaria conservazione - dovuta all’abbandono dei luoghi a partire dall’invasione celtica del territorio - dell’originale impianto della città, scandito dalle ampie strade che si incrociano ortogonalmente, suddividendo in modo regolare lo spazio urbano orientato secondo i canoni dell’etrusca disciplina. La visita si snoda, sullo sfondo dei calanchi, dai resti dell’abitato sul vasto pianoro, alle costruzioni sacre dell’acropoli, alle aree funerarie subito al di fuori della città dei vivi. Nel museo all’interno dell’area archeologica - dedicato a Pompeo Aria, organizzatore del primo nucleo della collezione - sono raccolte le testimonianze, ricche di suggestione, della vita della città, che prosperò dalla fi ne del VI alla metà del IV secolo a.C., con i ricchi corredi delle necropoli, le ricostruzioni di tetti ed alzati delle case, le statuette votive in bronzo e la testa di Kouros, insieme a testimonianze dal territorio circostante (i ricchi corredi funerari etruschi da Sasso Marconi).

Via Porrettana Sud, 13; tel. 051 932353

Direttore:

paola.desantis@beniculturali.it

sba-ero.museonazionaletrusco@beniculturali.it

www.archeobologna.beniculturali.it/Marzabotto

www.nadir.unibo.it/Archeologia/Marzabotto/home.htm

Orari di apertura

Museo: aprile-ottobre da martedì a domenica 9-13 e 15-18,30; novembre-marzo da

martedì a domenica ore 9-13 e 14-17,30. Chiuso lunedì.

Area archeologica sempre aperta: aprile-ottobre ore 8-19; novembre-marzo ore

8-17,30

Ingresso intero € 2, ridotto € 1, gratuito fino ai 18 anni e per i maggiori di

65, docenti e studenti di scuola superiore e di alcune facoltà universitarie

La planimetria urbana di Marzabotto è un chiaro esempio di fondazione

etrusco ritu, cioè di città delimitata e disegnata come proiezione terrena

del templum celeste, così come prescritto dall’etrusca disciplina. È

lampante l’esistenza di un vero e proprio piano urbanistico, elaborato

teoricamente e concretamente applicato al terreno con un’unica operazione e in

un solo momento, coincidenti con la fondazione della città, perlomeno nelle sue

linee essenziali.

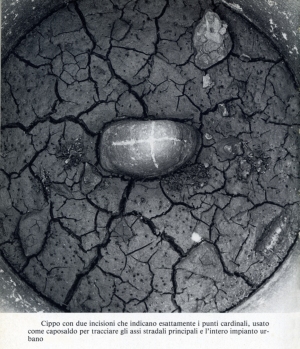

La

conferma definitiva è venuta dal ritrovamento, tra il 1963 e il 1965, di quattro

ciottoli di fiume infissi nel terreno vergine, di cui uno inciso sulla sommità

con una croce orientata secondo i punti cardinali. Si tratta del decussis,

un cippo ricco di valenze simboliche che attesta che, proprio in quel punto, gli

officianti addetti alla divisione della città definirono i principali assi

stradali. Il cippo con decussis è il segno materiale che Marzabotto fu

fondata seguendo le meticolose disposizioni previste dal rito di fondazione

delle città etrusche, rito che prevedeva la ripartizione preliminare dello

spazio urbano, inteso come proiezione sul terreno dell’ideale templum

celeste.

La

conferma definitiva è venuta dal ritrovamento, tra il 1963 e il 1965, di quattro

ciottoli di fiume infissi nel terreno vergine, di cui uno inciso sulla sommità

con una croce orientata secondo i punti cardinali. Si tratta del decussis,

un cippo ricco di valenze simboliche che attesta che, proprio in quel punto, gli

officianti addetti alla divisione della città definirono i principali assi

stradali. Il cippo con decussis è il segno materiale che Marzabotto fu

fondata seguendo le meticolose disposizioni previste dal rito di fondazione

delle città etrusche, rito che prevedeva la ripartizione preliminare dello

spazio urbano, inteso come proiezione sul terreno dell’ideale templum

celeste.

Gli aùguri cominciavano col delimitare una porzione di cielo consacrata

proprio in funzione del rito (e definita con il termine significativo di

templum) all'interno della quale trarre gli auspici dedotti dal volo degli

uccelli che la attraversavano, dai fenomeni meteorologici che in quel perimetro

potevano verificarsi, o da altre manifestazione considerate provenienti dalle

divinità.

Erano poi individuati il centro della città stessa e delle principali direttrici

viarie scavando fosse in cui venivano deposte offerte e sovrapposti cippi che

fungevano sia da punti di riferimento che da luoghi sacrali.

Veniva poi tracciato con un aratro dal vomere di bronzo un solco continuo che

disegnava il perimetro delle mura, interrotto solo là dove si sarebbero aperte

le porte delle città; il solco diventava subito linea inviolabile per tutti gli

uomini e attraversarlo equivaleva ad attaccare la città. Lungo tutto il

perimetro delle mura correva inoltre, tanto all'esterno quanto all'interno,

un'ampia fascia di terreno (il pomerium) che non doveva essere né

coltivata né edificata e che era dedicata alla divinità. Una solenne cerimonia

di sacrificio inaugurava la città così prefigurata.

La fondazione di Roma a opera di Romolo e Remo così come ce l'hanno tramandata

le leggende è un'applicazione puntuale del rito etrusco: i gemelli che osservano

il volo degli uccelli per decidere chi dei due dovesse dare il nome alla città,

il solco tracciato da Romolo, l'uccisione di Remo che, saltando all'interno del

perimetro, profana i sacri confini e ''invade" la nuova fondazione.

Sintesi da "Marzabotto una città etrusca" a cura di Elisabetta Govi, Ante Quem 2007, pp. 9-13

La sostanziale coincidenza tra la geometria del "templum solare" del

luogo e l'impianto ortogonale della città etrusca di Marzabotto, propone il tema

della forte ispirazione ideologica e religiosa che sarebbe all'origine del piano

di fondazione. Questa ispirazione, basata su un principio di analogia tra forma

urbana e modello cosmologico, consente di affermare che esistesse un ordinamento

logico nella disposizione delle diverse sedi cultuali della città, una regola da

cui si possono estrarre i fondamenti concettuali del rito augurale e della

limitatio urbana della tradizione etrusco-italica.

La sostanziale coincidenza tra la geometria del "templum solare" del

luogo e l'impianto ortogonale della città etrusca di Marzabotto, propone il tema

della forte ispirazione ideologica e religiosa che sarebbe all'origine del piano

di fondazione. Questa ispirazione, basata su un principio di analogia tra forma

urbana e modello cosmologico, consente di affermare che esistesse un ordinamento

logico nella disposizione delle diverse sedi cultuali della città, una regola da

cui si possono estrarre i fondamenti concettuali del rito augurale e della

limitatio urbana della tradizione etrusco-italica.

L'alba e la nascita del nuovo giorno dovevano essere eventi carichi di

significati rituali, collegati alla capacità di cogliere i segni rivelatori

della volontà divina nell'istante in cui l'astro solare solca la linea

d'intersezione tra il cielo, la terra e il mondo infero. L'istante della levata

eliaca è una condizione sospesa, ambigua, è il "varcare la soglia" di quella

particolare "terra di nessuno" che è la sottile linea di confine entro cui cielo

e terra si stringono idealmente in un abbraccio. La linea immaginaria in cui

cielo e terra si incontrano altro non è che l'eterno "limite" che sempre ci

precede, muovendosi con noi, "lo stretto e ambiguo passaggio tra il rimanere

nascosto e lo svelarsi". Il sorgere o il tramontare di un astro poteva dunque

assumere sia il senso di un reale evento critico del quale il numero forniva una

misura più o meno precisa, sia una funzione rappresentativa per l'atto che

ricorre in tanti miti, realtà o racconti fantastici, e che si chiama

semplicemente "varcare la soglia". A quegli istanti e a quelle direzioni si

associava l'apertura in terra dei cancelli del cielo e quella degli antri

abissali del mondo dei morti. La nuova fondazione, configurata sulle linee e

sulle proporzioni di quella figura, sarebbe dunque sorta sotto l'auspicio del

perpetuarsi di quell'unione e ad essa gli Dei avrebbero garantito durevolezza,

fortuna e dominio.

La nascita del giorno era dunque un evento carico di particolari valenze

sacrali. Il punto di stazione in TSE (Tramonto Solstizio d'Estate) era scelto in

posizione elevata e dominante rispetto al luogo dove doveva essere fondata la

città, perché doveva garantire ampia padronanza visuale sia sul pianoro

sottostante sia sull'orizzonte su cui sarebbe sorto il sole. In quel punto era

predisposto il punto d'osservazione stabile da cui attendere l'alba nel giorno

stabilito. Da quel luogo, rivolgendosi a est, si fissava il punto sull'orizzonte

da cui sorgeva l'astro: questa mira, traslata e materializzata sul pianoro

sottostante, avrebbe impostato l'altro estremo dell'asse diagonale in ASI (Alba

Solstizio d'Inverno)

Il rito ruotava su alcune circostanze chiave: l'annuncio che il rito si sarebbe

svolto in un giorno stabilito; la salita a un luogo elevato con ampia visuale

sull'orizzonte e sul piano di fondazione; l'orientazione verso il quadrante est;

il passaggio dalla notte al giorno nell'attesa dell'alba; l'attenzione verso un

preciso punto dell'orizzonte; la fissazione su quel punto di un orientamento.

I partecipanti stanziavano sempre in un luogo elevato in attesa dell'alba. Lo

stesso termine Templum è associato all'idea di elevatezza, di altura,

un'accezione che si precisa ulteriormente nella funzione della contemplatio,

"il gesto dell'augure era accompagnato dal suo sguardo che abbracciava l'intera

vista della città e della campagna al di là di essa; "contemplandola" egli

riuniva con lo sguardo e con il gesto i quattro templa in un unico grande

templum" (Rykvert 1981, p. 37).

L'attesa di segni augurali ex avibus, nei racconti funzione centrale

dell'atto rituale, sarebbe in realtà la fase conclusiva di una serie di azioni

della contemplatio. La domanda è: su cosa si concentrava veramente

l'attenzione dell'augure nell'atto del contemplare? quali circostanze dovevano

verificarsi perché si realizzasse quell'unione effimera tra i tre mondi -supero,

terreno, infero- e quel "ponte" tra cielo e terra che era la condizione del

manifestarsi dei segni mediatori della volontà divina? La nostra interpretazione

è che l'officiante concentrasse la sua attenzione sull'istante in cui il disco

solare sarebbe comparso sull'orizzonte.

Ciò spiegherebbe anche il brano di Ennio sulla contesa tra Romolo e Remo al

momento della fondazione di Roma. La tensione emotiva dei partecipanti

nell'incertezza del responso si coagula nell'attesa del "segnale" che ne

sancisce l'inizio. "Ed ecco la fulgida luce riapparve raggiante, spinta fuori

dal cielo: e nello stesso tempo, lontano, dall'alto, volò un uccello bellissimo,

di buon augurio, da sinistra", parole che ci fanno cogliere la particolare

tensione mistica che doveva accompagnare l'attesa della nascita del nuovo giorno

e l'essenza stessa del procedimento razionale che assegnava a quall'evento un

particolare valore sacrale

Sintesi da "Templum solare e culti di fondazione. Marzabotto, Roma, Este: appunti per una aritmo-geometria del rito" di Antonio Gottarelli, Ocnus 2010, numero 18, pp. 53-74

GIOVANNI MASELLI si è diplomato nel 1999 con

il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio "G.B. Martini" di Bologna.

Nel 2006 ha conseguito il Konzert Diplom “con merito” presso la prestigiosa

Musichochschule di Lucerna (CH).

E’ inoltre diplomato in Musica Elettronica e in “Esperto di gestione sonora per

sistemi multimediali” con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio di

Musica “G.B.Martini” di Bologna.

Si perfeziona inoltre in tecnica, continuo e prassi esecutiva barocca sulla

tiorba presso la Scuola di Musica Antica di Venezia con il M° Massimo Lonardi.

Svolge un’intensa attività concertistica sia come solista che in varie

formazioni di musica da camera quali il quartetto chitarristico Eon Guitar

Quartet esibendosi in Italia ed all’estero in importanti teatri e Festival:

Teatro Comunale di Bologna, Conzert Saal (Lucerna), Festival Chitarristico di

Brisighella, Auditorio Nacional Blas Galindo “Encuentro Internacional de

Guitarra” Mexico City (Messico), International Guitar Festival Turku

(Finlandia), Festival di Musica Italiana Quito e Guauaquil (Ecuador), Stagione

Musicale di Neunkirchen (Germania), Morelia Guitar Festival (Messico), Kaluga

Guitar Festival (Russia), Moysicos Guitar Festival (Aprilia), Bath Guitar

Festival (Inghilterra), Amigos de la guitarra de Valencia (Spagna), Festival di

chitarra di Tavira (Portogallo), Nuit muscales de Cieux (Francia), Festival di

Massa etc.

Credendo fortemente nella promozione e diffusione sociale della Musica d’Arte,

collabora abitualmente con i maggiori compositori e direttori d’orchestra della

sua generazione, dal 2004 è organizzatore e direttore artistico del Festival

Internazionale di Chitarra di Bologna ed è presidente e direttore artistico di

un’associazione musicale che produce e diffonde musica in diversi ambiti

territoriali e discografici.

Nel 2007 è stato insignito del prestigioso “Premio Nino Rota” insieme alla sua

formazione Eon Guitar Quartet come “migliori musicisti dell’anno”.

Nel 2008 sono stati editi i lavori discografici delle sue principali attività

concertistiche: il disco del quartetto Eon Guitar Quartet e il suo debutto come

solista “Fantasias y Caprichos”.

Nel 2009 fonda l’orchestra di chitarre “La Follìa” della quale è attualmente

coordinatore e prima chitarra solista.

Dal 2009 è consulente artistico e componente della giuria del concorso di

composizione per chitarra nel Festival Internazionale “Claxica” ed ha l’onore di

tenere a battesimo il brano vincitore del concorso con la prima esecuzione

assoluta.

Giovanni Maselli suona preziose chitarre appositamente costruite per lui dai

liutai Lovadina (Italia) e Shnabl (Germania).