Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e Museo Ebraico di Bologna in collaborazione con Comunità Ebraica di Bologna

Una mostra racconta la storia della comunità ebraica cittadina nei secoli del suo massimo splendore attraverso gli straordinari reperti di uno dei più ampi cimiteri ebraici medievali del mondo, quello rinvenuto qualche anno fa in Via Orfeo a Bologna, poco lontano dalle mura trecentesche

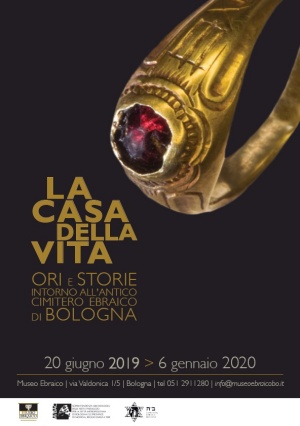

LA

CASA DELLA VITA

LA

CASA DELLA VITA

Ori e Storie intorno all’antico cimitero ebraico di Bologna

Dal 20 giugno 2019 al 6 gennaio 2020

nei seguenti orari: da domenica a giovedì dalle 10 alle 17.30, venerdì dalle 10

alle 15.30

(chiusa sabato e festività ebraiche)

entrata € 7.00 intero | € 5.00 ridotto

MEB - Museo Ebraico di Bologna

via Valdonica 1/5

Bologna (Italy)

info +39 051.2911280 -

info@museoebraicobo.it

DOMENICA 22 SETTEMBRE, alle ore 16,

in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Visita guidata alla mostra

La Casa della Vita. Ori e Storie intorno all’antico cimitero ebraico di Bologna

a cura dell'archeologa Valentina Di Stefano

La visita guidata è gratuita ma si paga l'ingresso ridotto al Museo di € 5.00

Max 30 partecipanti, prenotazione obbligatoria entro venerdì 20 settembre 2019 al tel. 051.2911280 oppure a info@museoebraicobo.it

“La Casa della Vita” o Beth ha-Chaim è uno dei modi con cui gli ebrei

indicano tradizionalmente il cimitero (Beth ha-kevaroth): “… ti ho

posto davanti la vita e la morte … scegli dunque la vita, onde tu viva, tu e la

tua progenie” Deuteronomio (30,19).

Tra il 2012 e il 2014, gli scavi stratigrafici estensivi condotti dalla

soprintendenza in Via Orfeo a Bologna, preventivi alla costruzione di un

complesso residenziale, hanno prodotto una delle scoperte archeologiche più

importanti degli ultimi decenni: il ritrovamento del “perduto” cimitero ebraico medievale

della città.

Nota alle fonti d'archivio e sopravvissuta nella consuetudine orale -quest'area

continua ad essere indicata come “Orto degli Ebrei” ben oltre la Bolla Papale

del 1569 che ne autorizzava la distruzione- l’area cimiteriale di Via Orfeo ha

restituito non solo centinaia di sepolture a inumazione perfettamente ordinate

in file parallele ma anche

straordinarie tracce di vita vissuta. Gioielli in oro di eccezionale fattura e

bellezza, pietre incise, oggetti in bronzo recuperati in più di quattrocento

sepolture, attestano la presenza a Bologna di una fiorente comunità

proficuamente inserita nel contesto urbano e sociale fino a quando l’emanazione

di due Bolle Papali la condanna ad abbandonare le città dello Stato Pontificio e

ad essere cancellata dalla memoria dei luoghi dove avevano vissuto e operato.

Questi reperti, finalmente visibili dopo anni di studi e restauri, sono i

protagonisti della mostra "La Casa della Vita. Ori e Storie intorno

all’antico cimitero ebraico di Bologna", curata e organizzata dal Museo

Ebraico di Bologna e dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio

per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e

Ferrara, in collaborazione con

Comunità Ebraica di Bologna.

La mostra, aperta dal 20 giugno 2019 al 6 gennaio 2020 consente di ripercorrere,

in modo globale e sistematico, la storia di una minoranza, dei suoi usi, della

sua cultura e delle sue interazioni con la società cristiana del tempo.

Una settantina di reperti riaffiorati dal sottosuolo danno testimonianza di un

luogo di cui le fonti archivistiche attestavano l’esistenza ma di cui si era

perduta ogni traccia, e sollevano interrogativi che ridestano ancora una volta

curiosità verso un’epoca tra le più interessanti ed enigmatiche della storia

culturale italiana.

L'area di scavo in Via Orfeo a Bologna

“Dalla condivisione al ghetto. Lo spazio degli Ebrei a Bologna dal XIV al XVI

secolo” è il film appositamente prodotto dal Museo Ebraico di Bologna per

narrare una storia, quella della Bologna ebraica, ancora inedita e di grande

rilievo.

In mostra anche documenti provenienti dall’Archivio Generale Arcivescovile e –

dal 15 settembre 2019, in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica

– la riproduzione fotografica del Canone di Avicenna, fondamentale summa del

sapere medico di allora, di cui la Biblioteca Universitaria di Bologna conserva

un superbo manoscritto del XIV secolo ornato da splendide miniature a piena

pagina con scene che illustrano le principali pratiche mediche e terapeutiche.

Nel Ventennale del Museo Ebraico di Bologna si torna parlare della presenza

ebraica tra Quattro e Cinquecento in uno dei centri più importanti dell’ebraismo

italiano.

Durante il periodo della mostra, un percorso espositivo diffuso tra musei e

istituzioni culturali della città –Museo civico Medievale, Biblioteca

Universitaria, Museo Internazionale della Musica, Museo del Patrimonio

Industriale, Museo civico del Risorgimento-Certosa di Bologna– consentirà al

pubblico di conoscere luoghi, episodi e persone che hanno fatto la storia

ebraica di Bologna dipingendo un quadro complessivo di grande respiro e

insospettabile ricchezza.

A corredo dell'esposizione è stato pubblicato il volume "Il Cimitero ebraico medievale di Bologna:

un percorso tra memoria e valorizzazione" curato da Renata Curina e Valentina Di

Stefano, che sarà presentato Giovedì 11 luglio 2019, alle ore

17, nel Salone d'Onore di Palazzo Dall’Armi Marescalchi (sede SABAP-BO), via IV

Novembre n. 5 a Bologna.

Il volume, che esce grazie al contributo della Fondazione del Monte di Bologna e

Ravenna, è il tredicesimo della collana DEA, Documenti ed Evidenze di Archeologia,

della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città

metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Il

volume

MEB

- Museo Ebraico di Bologna

via Valdonica 1/5

40126 Bologna (Italy)

Tel. +39 051.2911280 - Fax +39 051.235430 -

info@museoebraicobo.it -

http://www.museoebraicobo.it/it

La mostra è visitabile dal 20 giugno 2019 al 6 gennaio 2020 nei

seguenti orari: da domenica a giovedì ore 10 > 17.30, venerdì ore 10 > 15.30

(chiusa sabato e festività ebraiche)

entrata € 7.00 intero | € 5.00 ridotto

Lo scavo e i reperti

di Renata Curina e Valentina Di Stefano

La vasta area occupata dal cimitero ebraico medievale è compresa

nell’isolato delimitato dalle vie Orfeo, de’ Buttieri, Santo Stefano e

Borgolocchi. Le indagini archeologiche, avviate per la costruzione di un

condominio, hanno interessato solo una parte dell’area funeraria, della quale

non si conosce l’estensione completa. Lo scavo ha raggiunto una profondità di

circa 5 metri, permettendo di portare alla luce testimonianze archeologiche

dall’età preistorica all’età moderna.

Di estremo interesse è la fase compresa tra XIV e XVI secolo, momento in cui

l’area è destinata al cimitero: le circa 400 tombe indagate presentano

un’organizzazione molto sistematica, con una disposizione per file parallele

orientate nord-sud, soprattutto nel settore occidentale.

Per rispettare il precetto dell’individualità della sepoltura, le tombe sono

distanziate tra loro da una fascia di rispetto. I defunti, tranne alcuni casi

isolati, sono collocati in posizione supina, con il capo collocato a ovest, le

braccia distese lungo i fianchi o disposte sul petto. Le fosse sepolcrali

contenevano casse di legno chiuse con chiodi di ferro, al cui interno i defunti

erano deposti avvolti in sudari, secondo le tradizioni religiose ebraiche.

Sui corpi dei defunti sono stati rilevati i segni evidenti di una sistematica

attività di danneggiamento delle salme, che ha determinato la manomissione di

circa la metà delle sepolture. A causa dei danneggiamenti subiti, non si

conservano nella sede originale le lapidi e i segnacoli delle tombe, ma la loro

presenza è ricostruibile dalle strutture murarie conservate che dovevano esserne

le basi. L’attività di manomissione delle sepolture di via Orfeo sembra

rispondere ad una razionale volontà di depredare eventuali elementi di corredo e

di distruggere qualunque traccia della memoria delle tombe ebraiche.

Durante lo scavo archeologico del cimitero di via Orfeo sono stati recuperati

numerosi oggetti deposti insieme ai defunti, come elementi di ornamento, sia in

funzione personale sia simbolica. I materiali, che si inquadrano in un arco

cronologico compreso tra XV e XVI secolo, confermano la datazione del cimitero

ricavata dalle fonti storiche e archivistiche.

Tra i materiali rinvenuti si segnala una netta prevalenza di anelli, nella

maggior parte dei casi ottenuti per fusione in lega d’oro e sono del tipo con

castone, fedi nuziali e vere.

Nello scavo sono stati recuperati anche alcuni orecchini, a cerchio semplice o a

cerchio con tre globetti cavi, dei quali sono noti altri esemplari provenienti

da contesti funerari ebraici.

Di particolare interesse risultano i 31 vaghi di ambra, uno di calcedonio e uno

d’agata che, presentati ricomposti, facevano parte di una collana o di un

rosario.

Una così numerosa presenza di oggetti in materiali preziosi sembra delineare per

il cimitero di via Orfeo un quadro sociale piuttosto elevato.

L’attività di manomissione delle sepolture di via Orfeo sembra rispondere ad una

razionale volontà di depredare eventuali elementi di corredo e di distruggere

qualunque traccia della memoria delle tombe ebraiche.

Storia e Memoria

di Renata Curina e Valentina Di Stefano

Le fonti storiche e archivistiche permettono di indicare con

precisione il periodo di uso dell’area di via Orfeo come cimitero ebraico.

L’Archivio di Stato di Bologna conserva il riassunto dell’atto notarile, datato

8 agosto 1393, con cui Elia ebreo Di Orvieto acquista l’appezzamento di terra

ortiva e alberata, presso il Monastero di San Pietro Martire, dove verrà

impiantata l’area funeraria.

Dopo un lungo periodo di prosperità economica e di grande vivacità culturale,

nel corso del XVI secolo la componente ebraica della città subisce gli effetti

di un netto inasprimento delle politiche papali e delle restrizioni imposte agli

ebrei.

La Bolla Hebraeorum gens emanata nel 1569 da papa Pio impone la cacciata degli

ebrei dallo Stato Pontificio, con eccezione degli abitanti delle città di Roma,

Ancona e Avignone. Nello stesso anno, il 29 novembre, il Pontefice promulga un

Breve con il quale interviene direttamente sulla situazione bolognese, imponendo

il passaggio della proprietà del terreno del cimitero ebraico alle monache del

Monastero di San Pietro Martire.

Il documento pontificio autorizza a “disseppellire e far trasportare, dove loro

piaccia, i cadaveri, le ossa e gli avanzi dei morti; di demolire o trasmutare in

altra forma i sepolcri costruiti dagli ebrei, anche per persone viventi; di

togliere affatto, oppure raschiare e cancellare le iscrizioni ed altre memorie,

anche scolpite nel marmo”. Papa Pio V dispone la profanazione delle sepolture e

la distruzione del cimitero ebraico di via Orfeo, con l’obiettivo di cancellare

ogni traccia della presenza degli ebrei a Bologna.

Il ricordo della presenza del cimitero ebraico rimane nelle fonti d’archivio

nella dicitura “Orto degli Ebrei”, che si conserva fino al XVIII secolo

inoltrato nei Bilanci del Monastero di San Pietro Martire, in cui vengono

registrati regolarmente le cifre ricavate dall’affitto del terreno come orto.

1393 - 1569: 176 anni in cui sono racchiuse alcune delle pagine tanto

entusiasmanti culturalmente quanto politicamente drammatiche della storia di

Bologna tra Medio Evo e Rinascimento.

Cimiteri Ebraici in Emilia-Romagna

di Vincenza Maugeri

Tra i siti urbanistici legati alla storia e alla presenza delle comunità

ebraiche, il cimitero rappresenta un’entità estremamente indicativa, oltre che

la più diffusa.

L’insediamento di un nucleo ebraico in un territorio comportava la creazione di

specifiche strutture destinate agli usi propri della comunità, quali

principalmente sinagoghe e luoghi destinati alle sepolture distinti e separati

dai cimiteri cristiani.

Della presenza ebraica in Europa e in Italia, tra le numerose testimonianze di

carattere urbanistico, i cimiteri ebraici sono quelli che offrono i numerosi

spunti di riflessione e di ricerca.

Siano essi espressione di una comunità ancora esistente e attiva o, più spesso,

di una comunità ormai scomparsa, rappresentano a tutti gli effetti “monumenti”,

archivi e al tempo stesso musei a cielo aperto, dove storia, memoria, arte si

saldano strettamente e dove i cambiamenti succedutisi nel corso dei decenni sono

leggibili se attentamente e puntualmente studiati.

Le case della vita aprono a diversi ambiti di indagine sul tessuto sociale,

economico, religioso, demografico di una data comunità. E non ultimo sulla

ricerca di uno stile “giudaico”, soprattutto tra secondo Ottocento e primi

decenni del Novecento, poiché lo spazio cimiteriale ha costituito uno sbocco

importante per l’espressione della creatività artistica e architettonica e per

le scelte stilistico-figurative che lo hanno caratterizzato.

Nel territorio emiliano-romagnolo, sono 19 i cimiteri ebraici rimasti, in gran

parte risalenti al XVIII-XIX secolo, ma più antichi ancora nel caso di Ferrara,

Lugo e Finale Emilia, spesso rimasti come uniche testimonianze di un’antica e

rilevante presenza ebraica, della memoria culturale e spirituale di una

comunità, dunque luoghi di identità e fonte di studio per la ricostruzione dei

gruppi familiari.

Attività, professioni, medici e intellettuali nella Bologna

Ebraica tra XV e XVI secolo

di Caterina Quareni

Per tutto il XV fino alla metà del XVI secolo, gli ebrei che si

insediano a Bologna si dedicano al commercio, in particolare di panni e stoffe

di seta, al prestito di denaro, alla tipografia, oltre che a molti altri umili

mestieri (di sarto, calzolaio, ambulante).

Alcuni mestieri sono collegati alla vita stessa e all'organizzazione della

comunità; non mancano, tra gli altri, gli addetti (shochetim) alla

macellazione rituale della carne, attività concessa e regolata da specifiche

clausole contenute nelle “condotte”, i contratti stipulati con il governo

cittadino, che, tra l'altro, concedono anche di vendere ai cristiani le parti

vietate nell'alimentazione ebraica (kasheruth) come i posteriori e le

interiora degli animali. È documentata inoltre nella comunità bolognese la

presenza di un ebreo cocchiere, di un oste in contrada Caldarese e di un musico

e cantante, tale Simone di Emanuele Del Ben.

Tra la fine del Trecento fino al 1569, data dell'espulsione degli ebrei da

Bologna, la città è uno dei centri più vivi della cultura ebraica della nostra

penisola. Ne sono testimonianza il congresso dei rappresentanti delle comunità

ebraiche dell'Italia centro-settentrionale, tenutosi a Bologna nel 1416 e

l'istituzione nel 1464 di una cattedra di ebraico presso lo Studio bolognese.

Nell'incrociarsi dei flussi migratori determinati dalle espulsioni da paesi

vicini, la tradizione ebraica locale si arricchisce degli apporti della cultura

sefardita e di quella ashkenazita. Il risultato è lo sviluppo di una fiorente

attività di copiatura e di decorazione di manoscritti ebraici di carattere

religioso, letterario e scientifico redatti secondo le tre principali tradizioni

scrittorie dell'Occidente.

Tra il 1477 e il 1488 fiorisce la tipografia ebraica bolognese di Yosef ben

Avrahàm Caravita, dalla quale escono nel 1477 la stampa dell'editio princeps

dei Salmi con il commento di David Qimchi e nel 1482 quella commentata del

Pentateuco (Torah). A quest'ultima opera lavora, Avraham ben Hayyim dei

Tintori da Pesaro, uno dei più abili tipografi dell'epoca, noto per aver risolto

i problemi tecnici legati alla vocalizzazione delle lettere ebraiche.

Non mancano le traduzioni, dall’ebraico al latino e dalle lingue classiche

all’ebraico: il rabbino Azariah de' Rossi, uno dei “Soci” legati a Ovadyah

Sforno, traduce in ebraico, la Lettera di Aristea a Filocrate, testo in greco

ellenistico del II secolo a.e.v.

Parecchi sono poi gli ebrei che esercitano la medicina, raramente con lauree

ottenute presso le università di Padova, Bologna, Ferrara, ecc. ma, assai più

spesso, muniti di semplice licentia practicandi. A Bologna, nel 1410, abbiamo

notizia del magister Elia, medico apprezzato e benvoluto anche da Enrico IV

d’Inghilterra e dal marchese Lionello d’Este, di un Angelo di Isacco a cui viene

conferita la laurea, di Mosè di magister Abramo Finzi da Reggio, ebreo da

Longiano, che ottiene il titolo accademico per diretta concessione del papa nel

1543. Fino al 1528 è attestata anche la presenza di Jacob Mantino, famoso per la

traduzione dall'ebraico al latino delle opere di Averroè e Avicenna.

BOLOGNA EBRAICA

In parallelo alla mostra la Casa della Vita. Ori e storie intorno

all’antico cimitero ebraico di Bologna, un percorso espositivo, ideato in

collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di

Bologna, diffuso in musei e istituzioni culturali cittadine e altri eventi

collaterali offrono l’occasione di conoscere luoghi, episodi, persone che hanno

fatto la storia ebraica di Bologna, componendo un quadro di grande respiro,

originale e di ricchezza insospettabile.

• Museo Civico Medievale | Via Manzoni, 4

conserva quattro lapidi cinquecentesche, le uniche superstiti provenienti

dal cimitero ebraico di via Orfeo, dedicate a: Avrahàm Yaghèl da Fano (1508);

Shabbetay Elchanàn di Rieti (1546); Menahèm Ventura (1555); Yoav da Rieti (1555)

orari apertura: tutti i giorni 10-18 | chiuso lunedì non festivi

€ 6,00 intero | € 3,00 ridotto |gratuito Card Musei Metropolitani Bologna

• Museo Internazionale e Biblioteca della Musica |Strada Maggiore, 34

dal 20 giugno 2019 un approfondimento espositivo su Salomone Rossi e sulla

sua musica

15 settembre 2019 - Giornata Europea della Cultura Ebraica: visita guidata

gratuita alla sezione dedicata a Salomone Rossi

17 settembre 2019 ore 21.00, Sarajevo, Chico Yerushalaim, concerto di Sasha

Karlic & Yefira

Info e prenotazioni: tel. 051 2757727

• Museo Patrimonio Industriale |Via della Beverara 123

dal 20 giugno 2019 un approfondimento sull’industria della seta ed ebrei a

Bologna

info sugli orari www.museibologna.itr/patrimonioindustriale

15 settembre 2019 - Giornata Europea della Cultura Ebraica: visita guidata

gratuita

Info e prenotazioni: tel. 051 6356611 – museopat@comune.bologna.it

• Biblioteca Universitaria di Bologna |Via Zamboni, 35

15 settembre 2019 - Giornata Europea della Cultura Ebraica esposizione di

preziosi manoscritti ebraici della raccolta della Biblioteca

apertura dalle 10 alle 18 e visita guidata

info e prenotazioni bub.info@unibo.it

• Museo Civico del Risorgimento – Certosa di Bologna

Cimitero Monumentale della Certosa via della Certosa 18

domenica 22 settembre | ore 10.30

“La casa dei viventi”: il cimitero ebraico di Bologna

visita gratuita guidata con Cesare Barbieri

Info e prenotazioni: 0516569003

ALTRI EVENTI

17 settembre 2019 ore 18.00 |Museo Ebraico di Bologna

Visita guidata alla mostra La casa della vita

Ori e Storie intorno all’antico cimitero ebraico di Bologna

Info e prenotazioni: info@museoebraicobo.it – tel. 051 6569003

19 settembre 2019 ore 17.00 | Museo Ebraico di Bologna

Giovanni di Niccolò Bellini, un miniatore veneziano per la comunità ebraica

di Bologna (sec.XV)

conferenza di Massimo Medica, Direttore Musei d’Arte Antica

Visite alla mostra e alla Bologna ebraica anche nel programma di

Cool Tour Street 17-30 giugno 2019:

vedi programma completo su www.museoebraicobo.it

vai alla pagina dedicata al Cimitero Ebraico Medievale di Bologna

Comunità spesso di piccole dimensioni ma con un ruolo fondamentale nella

storia delle città e delle nazioni, persone in gran parte sconosciute, spesso

discriminate, ma che proprio per questo vivono il presente e guardano al futuro.

La storia della Comunità Ebraica di Bologna si è arricchita in anni recenti di

un ulteriore, prezioso tassello, quel Cimitero Medievale narrato dalle carte ma

di cui si era persa traccia. Un nuovo spazio della memoria che si è aggiunto al

nuovo memoriale della Shoah di Bologna, sorto nella nuova piazza

tra via Carracci e il ponte di via Matteotti, inaugurato il 27 gennaio 2016.

Inaugurazione della mostra giovedì 20 giugno 2019 | ore 18.30

Museo Ebraico di Bologna | via Valdonica 1/5

sono presenti

Guido Ottolenghi, Presidente Fondazione Museo Ebraico di Bologna

Cristina Ambrosini, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio

BO-MO-RE-FE

Daniele De Paz, Presidente Comunità Ebraica di Bologna