In mostra al Museo Archeologico Sarsinate gli

splendidi disegni ricostruttivi della necropoli romana di Pian di Bezzo

realizzati da Traiano Finamore durante gli scavi condotti tra gli anni Venti e

Trenta sotto la direzione di Salvatore Aurigemma

L'esposizione è corredata da pannelli illustrativi relativi allo scavo, al

recente restauro e alla valorizzazione del monumento funerario di Obulacco,

risalente al I sec. a.C.

IL

MONUMENTO DI OBULACCO

IL

MONUMENTO DI OBULACCO

DALLA SCOPERTA AD OGGI

Sarsina (FC),

Museo Archeologico Nazionale

Via Cesio Sabino 39

info (+39) 0547 94641 -

sar-ero.museoarchsarsina@beniculturali.it

Dal 7 dicembre 2014 al 31 agosto 2015

negli orari di apertura del museo

ingresso € 3,00

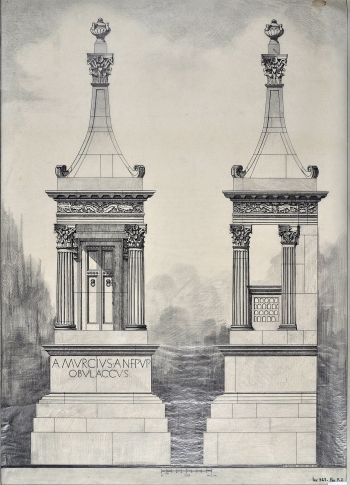

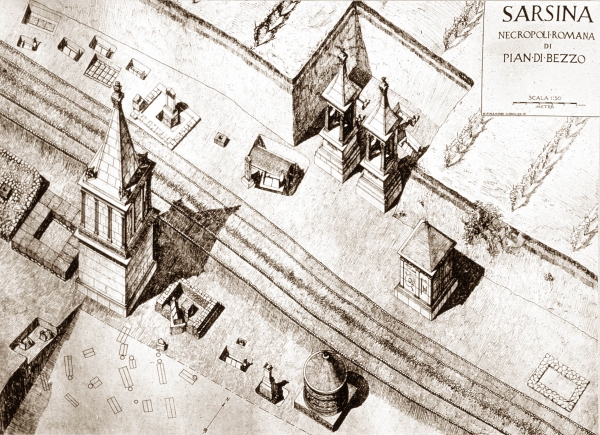

Il silenzio dei sepolcri è meno muto guardando i disegni ricostruttivi

realizzati negli anni Trenta da Traiano Finamore. I preziosi dettagli, le

immagini a volo d'uccello sono un 3D ante litteram in due dimensioni che

sprigiona una potenza espressiva in anticipo di decenni sulle ricostruzioni virtuali dei nostri tempi.

Correva l'anno 1927 quando iniziarono le prime campagne di scavo a fondovalle di

Sarsina, nell'area della necropoli di Pian di Bezzo.

Le indagini continuarono fino al 1933 sotto la direzione di Salvatore Aurigemma

che si avvaleva dell’assistenza di Francesco Proni e della preziosa opera

grafica di Traiano Finamore, detto Nino, nel suo ruolo di disegnatore dell’allora Ministero della

Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti. Traiano Finamore

era nato a Lanciano (CH) il 14 gennaio 1899. A lui si devono

tutti i rilievi grafici dei monumenti, eseguiti prima in corso di scavo, poi

come rilievi, le sezioni e le ricostruzioni assonometriche in fase di studio

preliminare, finalizzate proprio della ricomposizione dei monumenti.

Il recente restauro del Mausoleo di

Obulacco ha fornito l’occasione per allestire, nella piccola aula al II

piano, una mostra documentaria che illustra, con pannelli tematici, le

principali fasi degli interventi attuati, dallo scavo del 1929 al restauro di

oggi. Il restauro, resosi necessario a causa della collocazione in

ambiente esterno e allo sciame sismico registrato a Sarsina nell'anno 2011, è

stato diretto dalla Soprintendenza Archeologia dell'Emilia-Romagna e

finanziato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

La

documentazione grafica e fotografica, conservata negli archivi della

Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna ha consentito di proporre al

pubblico alcune tappe della “strada” fatta dal monumento che oggi torna a

“risplendere” nello stesso luogo dove fu rimontato fin dal lontano 1938 (il

Parco delle Rimembranze) come monumento commemorativo dedicato (oggi come

allora) ai Caduti di tutte le Guerre.

Il Monumento di Obulacco dalla scoperta ad oggi. Lo scavo e la ricostruzione

La mostra illustra le tappe percorse dal monumento di Obulacco dal momento

del rinvenimento nel 1929 a oggi.

Come in occasione dei festeggiamenti per il restauro del cenotafio di Obulacco, possiamo parlare di “Obulacco e la sua

strada", strada nell’alternanza di significato reale e simbolico, a partire dal

luogo dove era collocato come imponente monumento funerario auto celebrativo

quando si ergeva sulla strada della necropoli romana di Pian di Bezzo.

Strada che hanno percorso i pezzi smembrati del monumento per essere trasportati

da Pian di Bezzo al Museo; strada dai primi interventi di restauro fino

all’intera ricomposizione sulla Strada Nazionale, e infine strada che ancora

occupa (e che in parte ricalca il tracciato di quella antica), rivestendo un

alto significato per la città.

Di fondamentale importanza sono stati gli anni della scoperta e del successivo

intervento di restauro e ricostruzione, e i lavori di rilevamento e restituzione

grafica e assonometrica eseguiti dal prof. Traiano Finamore, disegnatore della

Soprintendenza Archeologica di Bologna. In mostra, oltre a un pannello che ne

ricorda la figura, le doti artistiche e la grande professionalità, sono esposte

alcune riproduzioni dei disegni da lui eseguiti sui monumenti della necropoli di

Pian di Bezzo.

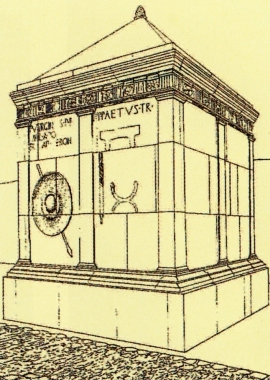

Sappiamo infatti che il monumento di Obulacco non era il solo sull'antica strada: era

affiancato dal mausoleo ”gemello” (rimasto incompiuto) del figlio Oculatio

mentre di fronte si ergeva l’imponente mausoleo di Rufo e poco oltre, di lato,

quello a dado di Verginio Peto.

I tre monumenti sono esposti in Museo, ma alcuni disegni di Finamore esposti a

fianco di quelli di Obulacco, consentono di rivederli insieme.

Disegni ricostruttivi di Traiano Finamore. A sin. Veduta generale della

necropoli di Pian di Bezzo; a des. il sepolcro a dado di Verginius Paetus, con

fregio dorico e insegne civili e militari

Il protagonista indubbio della mostra è però il monumento di Obulacco ed è ad

esso che è rivolta la restante documentazione: le prime stampe di vecchi

negativi su lastre in vetro mostrano lo stato di crollo in cui versava il

manufatto Obulacco all’atto del

rinvenimento, crollo causato dal movimento franoso che occultò la necropoli agli inizi

del III sec. d.C. Altre foto mostrano le prime prove di "rimontaggio" fatte

quando i resti erano ancora in situ e poi all’interno del Museo, fino alla compiuta ricostruzione e inaugurazione nel 1938-39

nel Parco delle Rimembranze, dove si trova

tuttora.

Le foto fanno da "spalla" alle pagine dei diari

dei primi lavori eseguiti a partire dagli anni 30 dove è possibile

ammirare la grande perizia tecnica e grafica di

schizzi e sezioni. Le pagine ingiallite e l’inchiostro di china ne segnano il

tempo, suscitando il fascino della rievocazione.

Pur nella specificità del tema trattato, la mostra può esser meglio compresa

effettuando preliminarmente la visita al Museo dove, nelle cinque sale al pianterreno,

sono esposti gli eccezionali rinvenimenti della necropoli di Pian di Bezzo, a

partire dalle prime due sale che espongono lapidi, cippi e stele funerarie,

frutto delle prime raccolte occasionali di almeno tre secoli addietro, fino ad

arrivare ai grandi monumenti di Peto e Rufo, restituiti interi dopo gli ultimi

interventi di ampliamento e riallestimento del Museo conclusosi nel 1990. Il

susseguirsi dei monumenti sepolcrali consente di ripercorrere idealmente

sempre la stessa strada, popolata da altri personaggi e scelta dagli antichi Sarsinati, a partire dalla seconda metà del I sec a.C. fino alla fine del II

secolo, come luogo per la loro ultima dimora.

Sarsina, Museo Archeologico Nazionale. Lapidi, cippi e stele funerarie dalla

necropoli di Pian di Bezzo

Dopo la visita al pianterreno -che riserva altri sorprendenti reperti quali

il grande mosaico del cosidetto Trionfo di Dioniso, il ciclo statuario delle

Divinità Orientali e interessanti documenti epigrafici restituiti

dall’antico centro cittadino- salendo al primo piano e dopo una sosta

nella sala A recentemente allestita per illustrare le fasi preromane di Sarsina e del territorio circostante, si può riprendere il percorso legato alla

necropoli visitando la sala B appena riallestita.

Le quattro vetrine a muro

utilizzate fin dagli anni '70 per esporre i materiali rinvenuti durante

le prime campagne di scavo degli anni Trenta, sono state” movimentate”

raggruppando i singoli corredi sepolcrali.

Ai vecchi materiali sono stati aggiunti quelli rinvenuti nelle ultime

tre campagne di scavo degli anni Ottanta, selezionando tra le 25 tombe esplorate

i 14 corredi più significativi.

Nuovo è anche il cospicuo apparato didascalico, parte del quale situato

all'interno delle vetrine e parte sui leggii che le affiancano. Nell’insieme si è cercato di illustrare, seguendo il percorso delle

esplorazioni sistematiche lungo l’asse stradale della necropoli (le prime

risalenti agli anni '30, le ultime degli anni '80), alcuni corredi nel loro excursus

cronologico e nel loro diversificarsi tra uomini, donne e bambini, oltre agli

aspetti legati ai vari riti di sepoltura e alla ritualità funebre

richiamati proprio dai diversi oggetti utilizzati durante il funerale e la

commemorazione.

Alcune urne cinerarie, una coppetta in vetro policroma, parti di un frustino e

un’applique in bronzo raffigurante il mito di Europa sul Toro sono certamente oggetti eccezionali, ma

che vivono veramente solo all’interno del proprio

contesto, insieme agli altri oggetti del corredo cui appartenevano, da cui

risalire ai rispettivi defunti o defunte e ai loro mestieri.

Applique in bronzo raffigurante il mito di Europa sul toro

Si è lasciata nella sala anche la ricostruzione di una tomba alla cappuccina appartenuta a una donna

(senza

nome in quanto senza lapide), perché la sua

presenza è importante sia per far capire ai visitatori com’era fatto questo tipo

di sepoltura, sia per evidenziare i materiali di un corredo prettamente femminile.

Sulla parete alle sue spalle campeggia ora l’immagine della strada

sepolcrale, fedele riproduzione di una xilografia di Traiano Finamore che,

col suo tratto artistico, ha saputo ricreare un’atmosfera magica ridando “vita”

alla necropoli, nonostante fosse la “città dei morti”.

I suoi disegni sono tuttora una finestra temporale aperta su una città

dei morti che, come tutte le necropoli romane, raccontava il potere dei vivi.

La necropoli di Pian di Bezzo

La legge romana vietava ogni sorta di sepoltura all'interno delle mura delle

città. Questo divieto, disposto a partire dall’età repubblicana, determinò la

pianificazione delle aree cimiteriali all’esterno al perimetro urbano,

privilegiando i margini delle strade di accesso alla città, ai cui lati si

distribuivano le sepolture, soprattutto quelle monumentali.

I sepolcreti trovati a Sarsina erano situati a nord e a sud dell’asse stradale

che usciva dalla città. La necropoli ubicata a nord ha restituito solo semplici

sepolture a fossa mentre la necropoli di Pian di Bezzo, ubicata a sud lungo i

lati della strada di fondovalle, è apparsa subito la preferita da chi voleva

manifestare con forza il proprio status.

La necropoli di Pian di Bezzo restò in uso dal I sec. a.C. sino alla fine del II

secolo d.C., quando venne abbandonata a causa di una frana che ne provocò

l'interramento. A tutt'oggi non ancora delimitata nei suoi confini, è stata

esplorata per un tratto di circa 150 metri (scavi 1927-33 e 1981-84) costituito

da un settore monumentale più antico e da uno più recente, con semplici

sepolture terragne (per un totale di 116 tombe di cui 92 compiutamente

indagate).

Si tratta di una necropoli estremamente variegata: delle 92 tombe scavate, ben

25 presentavano forme varie di monumentalizzazione, dal sepolcro a camera ipogea

al monumento a tamburo cilindrico, dai due monumenti a dado ai cinque mausolei a

edicola. Le altre sepolture erano indicate da are, cippi o stele, queste ultime

spesso a edicola o a porta.

La necropoli di Pian di Bezzo nel disegno di Traiano Finamore

Gli eccezionali monumenti funerari rinvenuti nella necropoli di Pian di Bezzo

sono in parte visibili nel museo, dove spicca per imponenza il Mausoleo di Rufus

o il monumento a dado di Virginio Peto.

Costante in tutti i tipi è l’iscrizione che conteneva sempre i dati anagrafici

del defunto, accompagnati spesso dal nome di coloro che avevano predisposto la

sepoltura. Le iscrizioni sepolcrali sarsinati ci consentono di conoscere i suoi

antichi abitanti, siano semplici formulari espressi con sigle e abbreviazioni

oppure manifestazioni di tipo affettivo, indichino la professione o le cariche

civili o militari rivestite oppure attestino norme giuridiche di diritto

privato.

La necropoli di Pian di Bezzo documenta infine raggruppamenti di tombe per

nuclei familiari o professionali, come testimonia il nucleo dei Murcii (cui

appartenevano sia Obulacco che Oculatio) o quello dei defunti appartenenti al

collegium dei muliones riconosciuto da una stele che ricorda il lotto sepolcrale

(locus) destinato ai mulattieri sarsinati.

Traiano Finamore (1899-1970)

Studioso ed artista di raffinata sensibilità e cultura, ben maggiore di quanto

non lasciasse trasparire la sua indole modesta e schiva, Traiano Finamore, detto

Nino, era nato a Lanciano (Chieti) il 24 gennaio 1899.

Conseguita la licenza liceale nel 1917, durante la Grande Guerra partì

volontario per il fronte. Ufficiale di complemento del 139° Reggimento di

Fanteria, nell’ottobre 1918, combattendo sul monte Asolone, fu ferito gravemente

ad un piede; come mutilato ottenne il conferimento di “croce al merito di

guerra”.

Interrotti gli studi universitari in Legge, nei primi anni Venti fu indirizzato

dai celebri artisti Francesco Paolo Michetti e Giulio Aristide Sartorio verso le

discipline artistiche: prospettiva, anatomia plastica e pittorica, incisione,

decorazione pittorica e in modo particolare la xilografia acquaforte. In

quest’ultimo settore raggiunse risultati considerevoli, tant’è che alcune sue

tavole furono inserite nella raccolta “La moderna

xilografia italiana” di Cesare Ratta, che raccolse in 6 volumi 150 tavole

dei maggiori artisti italiani (Bologna, 1927-1929). Questa sua peculiare

preparazione artistica gli consentì di iniziare nel 1927 l’attività di

“disegnatore straordinario” con contratti a termine per l’allora Ministero

dell’Educazione Nazionale - Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti.

Dopo aver trascorso un primo periodo a Roma, presso il R. Museo Nazionale di

Villa Giulia, curando in particolare il disegno di vasi, nel 1928 prese servizio

alla “Soprintendenza alle Antichità dell’Emilia-Romagna in Bologna”. Con lo

stesso incarico giunse a Sarsina per prestare la sua preziosa opera durante gli

scavi nella necropoli di Pian di Bezzo, allora diretti da Salvatore Aurigemma.

Di fondamentale importanza sono i rilievi planimetrici, i disegni assonometrici

e quelli ricostruttivi dei monumenti che tuttora possiamo ancora ammirare.

Divenuto nel giugno del 1937 disegnatore di ruolo, fu chiamato ad operare,

sempre per conto della Soprintendenza, in altre realtà della Regione, come a

Rimini nel 1937, in occasione delle manifestazioni indette per il bimillenario

di Augusto e a Ferrara, per disegnare i vasi attici rinvenuti nella necropoli di

Spina.

Nel 1939 Luigi Morricone, allora direttore dell’Ufficio Archeologico FERT di

Rodi, richiese la sua presenza nell’isola di Coo, per iniziare lo studio dei

monumenti venuti alla luce. Così in quello stesso anno, e successivamente nel

1942, Finamore, lavorando a fianco degli studiosi italiani, condusse due

campagne di rilevamento, base per le restituzioni grafiche che dovevano

costituire il supporto illustrativo degli studi sui monumenti. Anche qui, come a

Sarsina, la sua prestazione fu di rilevante importanza per la condotta degli

scavi e lo studio dei reperti.

L’ultimo periodo della sua attività e della sua vita fu però dedicato a Sarsina,

dove aveva espressamente richiesto di essere trasferito e dove fissò la sua

dimora, a fianco dell’amata consorte prof.ssa Ezia Rossi.

Collocato a riposo nel 1950, subito dopo, nel gennaio 1951, fu nominato

Conservatore Onorario del Museo Nazionale, dove continuò a profondere il suo

impegno, determinante per l’acquisto dello stabile da parte dello Stato (1957) e

per ottenere i finanziamenti per tutti i lavori di ampliamento. Il suo lodevole

servizio e la sua competenza gli valsero il riconoscimento, già nel 1958, di

medaglia di bronzo per meriti acquisiti nel campo della cultura.

Mentre riuscì a seguire la costruzione della nuova sala al pianterreno dedicata

alle Divinità Orientali (inaugurata nel 1967), non ebbe modo di vedere compiuto

l’ampliamento del museo al secondo piano (aperto al pubblico nel 1976), poiché

si spense il 7 maggio 1970.

Profondamente stimato ed amato oltre che compianto da tutti i Soprintendenti con

cui aveva collaborato, è rimasto nel cuore anche di tutti i cittadini sarsinati,

che da Lui hanno imparato a prestare attenzione alle “antichità” della loro

città.

Il Monumento di Obulacco dalla scoperta ad oggi

Museo Archeologico Nazionale di Sarsina, 7 dicembre 2014 - 31 agosto 2015

Mostra a cura di Monica Miari, Maria Teresa Pellicioni, Antonella Pomicetti,

Mauro Ricci

Testi di Monica Miari, Maria Teresa Pellicioni, Piergiorgio Pellicioni,

Antonella Pomicetti, Mauro Ricci

Foto Roberto Macrì (SBAER), CLESSIDRA s.n.c.

Apparato grafico: Rossana Gabusi (SBAER)

Grafica manifesto: Paolo Baronio

Si ringrazia per la collaborazione: il personale del Museo di Sarsina, il Comune

di Sarsina, Paolo Baronio, Tamara Bosi, Cristina Leoni

Allestimento Sala B a cura di Cristina Leoni (Phoenix Archeologia

s.r.l., Bologna)

Apparato grafico: Paolo Baronio

Testi: Paolo Baronio, Teresa Pellicioni (SBAER)

Coordinamento scientifico: Monica Miari (SBAER)

Restauro applique in bronzo: Valentina Guerzoni (SBAER)

Restauro monumento Obulacco finanziato dal Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali e del Turismo

Progettisti: Mattia Bonassisa, Monica Miari, Antonella Pomicetti, Mauro Ricci (SBAER)

Direttore dei lavori: Antonella Pomicetti (SBAER)

Coordinatore della sicurezza: Walter Zoffoli

Impresa esecutrice: CLESSIDRA s.n.c. di Iemmi Fabio e C. di Reggio Emilia (Lisa Cilloni

e Prisca Sala, restauratrici)

Indagini diagnostiche: Istituto di Diagnostica e Sperimentazione per il Restauro

dei Beni Culturali di Ferrara

Riproduzione balaustra: DM MARMI di Riccione

Si ringrazia il Comune di Sarsina per il ripristino della recinzione e del verde,

e il restauratore Enrico Bertazzoli (SBA Piemonte)

La visita del museo consente una lettura completa della storia di Sarsina,

dalla sua fondazione al III sec. d.C. Tra i reperti esposti si segnalano i

numerosi monumenti sepolcrali fra cui spicca, per imponenza e completezza, il

mausoleo a edicola cuspidale di Rufo (nella foto), risalente alla fine dei I sec.a.C., il mosaico policromo del “Il Trionfo di Dioniso”, gruppi scultorei di

divinità orientali, tra cui la statua del giovinetto Attis, e la ricostruzione

di un triclinium (sala da pranzo) con il pavimento originale a mosaico,

suppellettili di bronzo, vetro e ceramica.

La visita del museo consente una lettura completa della storia di Sarsina,

dalla sua fondazione al III sec. d.C. Tra i reperti esposti si segnalano i

numerosi monumenti sepolcrali fra cui spicca, per imponenza e completezza, il

mausoleo a edicola cuspidale di Rufo (nella foto), risalente alla fine dei I sec.a.C., il mosaico policromo del “Il Trionfo di Dioniso”, gruppi scultorei di

divinità orientali, tra cui la statua del giovinetto Attis, e la ricostruzione

di un triclinium (sala da pranzo) con il pavimento originale a mosaico,

suppellettili di bronzo, vetro e ceramica.

Orari museo

Orario invernale, dal 16 settembre al 14 giugno:

mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 8.30 alle 13.30

martedì e giovedì 8.30-13.30 e 15-18

Orario estivo, dal 15 giugno al 15 settembre:

mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle 13.30 alle 18.30

martedì e venerdì 8.30-13.30

La biglietteria chiude mezz'ora prima