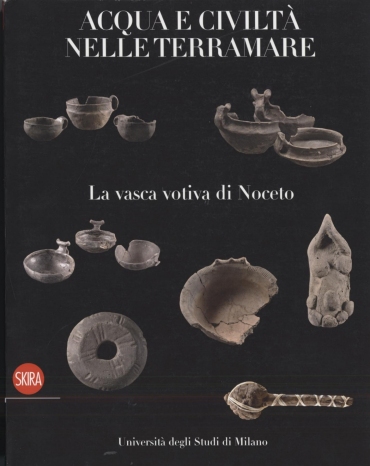

Nel 2004, in località Torretta di Noceto, è venuta in luce una grande

vasca rivestita di legno che non solo rappresenta una poderosa opera di

ingegneria e carpenteria dell'età del Bronzo ma il cui significato va probabilmente cercato nella

sfera del sacro. Un reperto in eccezionale stato di conservazione, risalente a

3500 anni fa, una scoperta che rivoluziona le nostre conoscenze sulla

protostoria e sulle credenze religiose della civiltà delle terramare.

A poco più di un lustro dalla scoperta, Maria Adelia Bernabò Brea

e Mauro Cremaschi hanno dato alle stampe il volume “Acqua e civiltà nelle

Terramare, la vasca votiva di Noceto”, (Università degli Studi di Milano/Skira, 2009, € 50)

che in 264 pagine illustra questo stupefacente rinvenimento e le ipotesi sul suo

utilizzo.

La vasca fu costruita ai margini di un villaggio terramaricolo, quasi totalmente

distrutto dalle cave di terra fertile nel XIX secolo. Per realizzarla fu scavata

una cavità ampia circa 22 x 13 metri e profonda almeno 4, entro cui fu

delineato un perimetro rettangolare di 12 metri x 7, ponendo a distanze regolari

24 pali alti più di 3 metri, infissi verticalmente. I pali erano bloccati, sia

alla sommità che alla base, da un reticolo di lunghe travi disposte

ortogonalmente e diagonalmente. L’intero perimetro della struttura fu rivestito

da assi lunghe 1,50- 2 metri e larghe circa 50 cm, poste di taglio, in almeno 10

corsi.

La grande vasca costruita ai margini del villaggio terramaricolo di Noceto

La sedimentazione che ha colmato la vasca testimonia che essa è stata

permanentemente colma d’acqua e si è andata progressivamente riempiendo con

terreno eroso dai margini e decantato nell’acqua; si deve infatti alla costante

presenza dell’acqua, oltre che all’impermeabilità del terreno in cui la vasca è

scavata, la conservazione delle strutture e degli oggetti lignei.

Tra il materiale rinvenuto nella vasca di Noceto si osservano un centinaio di

vasi interi o ricomponibili che consentono una datazione tra la fine del XV e

gli inizi del XIV sec. a.C., venticinque vasetti miniaturistici, sette figurine

fittili di animali, resti di fauna, cestini e numerosi frammenti e strumenti

lignei; tra questi rivestono una eccezionale importanza quattro aratri.

Particolare rilevanza per l’interpretazione della vasca ha la posizione dei

vasi, che giacciono con l’imboccatura in alto e in qualche caso impilati uno

sull’altro; non sono quindi caduti o gettati, ma accuratamente posati. E’ questo

uno degli elementi che ci obbliga a pensare che la vasca fosse una sorta di

bacino artificiale destinato a ricevere una serie di offerte votive

rappresentate soprattutto da recipienti, ma anche da attrezzi agricoli e da

raffigurazioni miniaturistiche di vasi e di animali.

La vasca di Noceto rappresenta una eccezionale testimonianza della competenza

tecnica e delle capacità organizzative di cui le comunità terramaricole erano

dotate, e più in generale dell’ investimento di lavoro e risorse che una

comunità dell’età del Bronzo poteva dedicare alla sfera del sacro.

Particolare della vasca di riempimento. Si noti la costruzione delle pareti,

formate da assi di quercia, tenute da lunghi pali verticali, che poggiano una

sull'altra senza alcun tipo di fissaggio o incastro. Sul fondo della vasca, sono

visibili i recipienti (dello stesso tipo di quelli usati nella vita quotidiana)

deposti integri e con l'imboccatura verso l'alto

Nel 2004, la provvidenziale segnalazione di un cittadino di Noceto ha consentito di

assicurare alla ricerca ed alla futura conservazione la vasca lignea dell’età

del Bronzo portata in luce casualmente in località Torretta, durante i

lavori del cantiere edile dell’impresa La Sorgente.

Il tempestivo intervento d’emergenza promosso dalla Soprintendenza per i Beni

Archeologici dell’Emilia-Romagna e le campagne di scavo che si sono succedute

grazie alla collaborazione dell’Università degli Studi di Milano e del Comune di

Noceto hanno restituito una ricchissima messe di materiali archeologici e dati

scientifici, fino ad oggi -se si esclude un servizio sulla rivista Archeo del

marzo 2007- inediti.

Risale al 2009 la pubblicazione del volume curato da Maria Bernabò Brea e Mauro

Cremaschi dal titolo “Acqua e civiltà nelle Terramare, la vasca votiva di

Noceto”, rivolto non solo agli specialisti ma a un ampio pubblico, che ha inteso

colmare questa lacuna informativa, sopperendo con la ricchezza della

documentazione proposta al fatto di essere ancora preliminare: gli scavi infatti

non sono ancora terminati e gli studi sono appena agli inizi.

L’eccezionale rilievo della vasca votiva della Torretta di Noceto può

comprendersi a pieno quando si collochi questo monumento nel contesto della

civiltà dell’età del Bronzo europea, ed in particolare della cultura delle

Terramare, e si consideri la straordinaria importanza che la risorsa idrica ebbe

nello sviluppo dei siti padani.

Malgrado la conoscenza capillare del territorio, che permette oggi alla

Soprintendenza Archeologica di tutelare con sempre maggiore efficacia i siti

archeologici, la scoperta di Noceto ha colto tutti di sorpresa, poiché è

avvenuta ai margini di un villaggio di cui si era completamente persa la

memoria. E’ noto infatti che le terramare, la cui esplorazione ha caratterizzato

la prima stagione della ricerca pre-protostorica italiana nella seconda metà del

XIX secolo, sono state fortemente danneggiate dalle cave di terra fertile e in

alcuni casi completamente distrutte. Questo è quanto avvenne alla terramara di

Noceto, della quale tuttavia sopravvive ancora qualche lembo marginale, e che

comunque si colloca in un territorio densamente popolato nel corso del l’età del

Bronzo.

La conservazione eccezionale della struttura lignea ha imposto di adeguare le

tecniche di scavo e rilevamento e di avviare immediatamente i restauri.

Grazie ai dati di campagna è già possibile comprendere le tecniche impiegate per

costruire la vasca, i processi di sedimentazione che hanno portato al

suo riempimento e come con questi abbiano interferito gli oggetti

deposti all’interno della vasca. Le ricerche scientifiche su pollini,

legni, frutti e resti animali contenuti nella vasca sono state avviate

contemporaneamente al procedere dello scavo archeologico,

così come le prime datazioni radiometriche e dendrocronologiche; i primi

risultati ottenuti dipingono già in modo efficace il paesaggio che circondava la

vasca al tempo della sua utilizzazione, datata con una certa affidabilità tra XV

e XIV secolo avanti Cristo.

Animaletti fittili rinvenuti all'interno della vasca di Noceto (intorno al XVI

sec.a.C)

Il volume descrive infine il ricchissimo contesto

archeologico contenuto nella vasca, che si ritiene frutto di una serie di

deposizioni rituali: i recipienti ceramici, gli oggetti fittili, i numerosi

utensili in legno comprendenti anche quattro aratri e

infine le pietre intenzionalmente gettate nella vasca, più modeste ma

anch’esse significative nel quadro dell’interpretazione del monumento.

Gli insiemi di questi oggetti e la struttura in cui erano deposti, di

straordinario valore storico, fanno di Noceto un sito unico nel quadro della

Preistoria europea. Il nostro augurio è che essi, insieme agli altri dati illustrati

nel volume, abbiano la capacità di suscitare l’interesse del lettore.

Conclusioni

di Maria Bernabò Brea e Mauro Cremaschi

Conclusioni

di Maria Bernabò Brea e Mauro Cremaschi

La vasca di Noceto è un monumento archeologico singolare, in se stesso e per

il suo stato di conservazione. Le nostre conoscenze su di essa sono ancora

parziali, poiché una parte significativa -il suo primo impianto e

particolarmente il fondo della fossa sottostante- attende ancora d’essere

esplorato. E’ già chiaro tuttavia che siamo di fronte ad una testimonianza

totalmente nuova sull’ambiente, sulla cultura materiale, sul livello

organizzativo e sul mondo rituale del II millennio prima di Cristo.

Le particolari condizioni chimiche che si sono verificate all’interno della

vasca, una volta terminati i processi di sedimentazione, hanno conservato la

struttura e gli oggetti in legno, a differenza di quanto accade nella gran parte

dei depositi archeologici coevi, permettendo di recuperare una documentazione

unica sull’attrezzatura (principalmente agricola, ma non solo). L’interesse di

questo patrimonio, già elevatissimo grazie al ritrovamento degli aratri, è

destinato ad aumentare con la continuazione dei lavori, poiché vi sono altre

decine di oggetti lignei che potranno essere esaminati solo dopo il

completamento del restauro.

Al di là dei materiali archeologici, che oltre agli oggetti in legno comprendono

altri tipi di manufatti, tra cui il ricchissimo insieme di vasellame (più di 150

esemplari integri o ricostruibili), il riempimento della vasca costituisce un

archivio di dati naturalistici (pollini, sedimenti, diatomee, macroresti

vegetali, legno, anelli degli alberi, etc) il cui studio multidisciplinare, ben

lontano oggi dall’essere esaurito, consentirà di approfondire la conoscenza del

paesaggio padano dell’età del Bronzo, caratterizzato da una prospera

agricoltura, e del peso che ebbero, nel sagomarlo, le azioni contrapposte del

clima e delle comunità che vi si insediarono.

Anche più eccezionale dei reperti lignei è, nel panorama europeo, la struttura

stessa della vasca, che non trova confronti nei siti coevi -poiché le vasche in

legno rinvenute in alcuni contesti alpini hanno dimensioni di gran lunga minori–

e che restituisce un’immagine del tutto inedita sulle capacità di progettazione

e realizzazione di una grande opera di carpenteria da parte delle comunità

padane dell’età del Bronzo. La nostra impressione di eccezionalità

nell’osservare questo manufatto deriva in parte dalle scarse conoscenze di cui

disponiamo sulla carpenteria dell’epoca, che usualmente doveva applicarsi alla

costruzione di edifici relativamente grandi, palizzate, ponti, camminamenti,

imbarcazioni, carri… Ma è certamente fuori dell’ordinario l’accurata geometria

della struttura, l’imponenza dello scavo che è stato necessario alla sua

realizzazione, il reperimento del materiale adatto, la dimensione dei legni, la

conseguente accuratezza della messa in opera. Da queste osservazioni discende

che la vasca ha richiesto una accorta pianificazione, approfondite conoscenze

ingegneristiche e geotecniche, nonché la capacità di organizzare, mobilitare e

sostenere una notevole forza lavoro in possesso di approfondite competenze

artigianali.

Peraltro, già altri elementi della civiltà terramaricola, che sono stati oggetto

di studi approfonditi negli ultimi anni, hanno rivelato una rilevante capacità

operativa ed organizzativa: le imponenti opere comunitarie leggibili nei grandi

villaggi arginati, nei loro fossati e canali e nella stessa campagna che li

circonda, intensivamente coltivata e solcata da fossi irrigui, che hanno dato

luogo al più antico paesaggio antropico estesamente pianificato della Pianura

Padana.

Tutto ciò attesta l’esistenza di una struttura sociale fortemente coesa e più

complessa di quanto sembrino indicare i tradizionali indizi di stratificazione

sociale, quali l’omogenea dimensione delle case, l’uniforme sobrietà delle

sepolture, la relativa modestia delle attestazioni del lusso; è infatti evidente

che le comunità, che pure non sono stratificate in senso proprio, comprendono al

loro interno sia specifiche competenze tecniche, sia rilevanti capacità

direttive.

Singolare è certamente lo scopo per cui la vasca di Noceto è stata costruita.

Vari elementi, che abbiamo cercato di precisare, suggeriscono che tale

significato non vada cercato nell’ambito funzionale, ma in quello rituale.

Che la finalità esuli dal razionale sfruttamento delle risorse traspare già

dalla posizione innaturale della vasca -alla sommità di un terrazzo, in un’area

dove può essere stata alimentata solo mediante particolari accorgimenti- ed è

ulteriormente sostenuta dalla posizione dei manufatti in essa contenuti, che

negando con forza la possibilità di butti di rifiuti o cadute accidentali di

oggetti in uso, obbliga a pensare a veri e propri atti di deposizione.

E’ coerente con questa interpretazione la presenza di un numero significativo di

oggetti miniaturistici, che per lo più sembrano pertinenti alla ritualità

domestica, in parte di probabile impronta femminile (una figurina umana, vari

vasetti), in parte invece allusivi del mondo virile: le ruote, forse gli

animali. Sembra accertato che un rituale di frammentazione, da intendersi come

una forma peculiare di sacrificio, abbia interessato questi ultimi oggetti; è

anche possibile che il rito si palesi anche nei vasi di dimensione normale, ai

quali manca spesso l’ansa o un frammento dell’orlo, ma questo dato attende

conferma dal completamento dello studio.

Si deve allora pensare che ogni cosa che è stata inserita nella vasca abbia un

proprio specifico significato simbolico, benché in gran parte si tratti di

oggetti d’uso comune: vasi non dissimili da quelli che a migliaia si trovano

negli abitati, cesti e attrezzi di legno uguali a quelli restituiti dalle

palafitte dell’arco alpino.

Nel nostro contesto, questi oggetti risultano slegati dalle funzioni

utilitaristiche per le quali sono stati prodotti, ma certamente il loro

significato discende dal loro uso quotidiano: gli utensili di legno sono in gran

parte legati alla cura dei campi e dei boschi (cura prevalentemente maschile,

realizzata con aratri ed asce) ed anche i piccoli legni derivano dalla pulizia

del bosco. Un solo oggetto (una punta di freccia) sembra alludere alla caccia.

Pesi e fusaiole (e forse una macina) parlano invece del lavoro femminile

all’interno della casa. E soprattutto ad un contesto domestico si riferiscono i

vasi, che risultano selezionati per forma e dimensioni, scegliendo recipienti da

mensa aperti e piuttosto grandi e vasi da dispensa di medie dimensioni. Questi

due tipi, che negli abitati consideriamo funzionalmente ben distinti, non

sembrano qui presentare una differenza molto marcata tra loro, poiché in essi si

rileva un modesto dislivello di cura formale (tazze non molto decorate, vasi più

decorati del comune) e un’ampia coincidenza dimensionale (per entrambi la

capacità è in maggioranza compresa tra 1 e 3 litri); si tratta di forme che nei

contesti d’abitato sono legate alla preparazione/conservazione e al consumo

condiviso (ovvero non singolo) del cibo e che in un ambito rituale potrebbero

essere adatte a presentare abbondanti offerte, reali o simboliche.

Particolarmente stimolante e meritevole di essere approfondita col procedere

dello studio è l’impressione che le analogie molto puntuali rilevate tra alcuni

dei recipienti deposti possano essere ricondotte allo stesso ambito di

produzione –in questo contesto storico presumibilmente familiare– e che sia

quindi possibile collegare almeno in parte gli atti devozionali a singole unità

familiari.

Uno dei cesti di fibre intrecciate recuperati a Noceto. Questo tipo di

contenitore, che fa parte delle suppellettili utilizzate nei villaggi, è stato

deposto nella vasca con funzione simbolica

Quali offerte sacrificali potrebbero essere interpretati, a prima vista,

anche i resti animali trovati nella vasca, per la cui compiuta valutazione

occorre tuttavia attendere il completamento dell’analisi, che preciserà anche la

frequenza percentuale dei crani interi e delle parti in connessione anatomica

che si sono osservati in corso di scavo.

Infine, offerte puramente simboliche sembrano costituite dai ciottoli

accuratamente scelti per dimensioni, forma e litologia dal vicino greto del

Taro, gettati nelle acque della vasca in un gesto che in diversi contesti

geografici e storici (pensiamo ai cumuli di sassi frequenti nell’arido paesaggio

montano dell’Asia centrale) rappresenta un atto devozionale, spesso legato alla

preghiera o alla memoria di un defunto.

Pochi oggetti sembrano alludere ad un mondo diverso da quello agricolo e

domestico (il probabile peso da bilancia e il frammento di forma di fusione,

oltre alle già citate ruote fittili), mentre i prodotti di altre attività sono

evidentemente stati esclusi per precisa scelta: la metallurgia non è

praticamente rappresentata, malgrado il bronzo sia ben attestato tra le (pur

scarse) testimonianze note dal villaggio terramaricolo di Noceto.

L’ultima ma fondamentale componente di questa singolare struttura rituale che

dobbiamo prendere in considerazione è l’acqua. Per raccogliere acqua, nella

quale deporre offerte, è stata realizzata l’impresa di costruire la vasca.

Si è già osservato che l’acqua è uno degli elementi naturali che entra con

maggiore frequenza nei rituali dell’età del Bronzo europea (e nei miti di tutto

il mondo), mostrando di possedere un forte significato simbolico o più

probabilmente una serie complessa di significati simbolici, uno dei quali può

essere connesso alla dimensione del transito tra la vita e la morte o tra la

vita degli uomini e il mondo ultraterreno. E potrebbe esser questa l’accezione

valida anche per la vasca di Noceto.

Ma dobbiamo anche chiederci per quale motivo questo elemento rivestisse un

potente significato in un mondo come quello padano, per il quale in realtà

l’acqua non era rara, anzi certamente ha rappresentato, almeno nel primo periodo

di impianto delle terramare, un fattore del paesaggio da disciplinare per

utilizzare il divagare dei corsi fluviali nei fossati dei villaggi e quello dei

drenaggi naturali nella campagna. Appunto per questo, tuttavia, le comunità

delle terramare hanno instaurato un rapporto particolare con l’acqua,

indispensabile a sostenere l’agricoltura irrigua su cui esse si basavano: non a

caso un episodio di aridità verso la fine del Bronzo recente sembra essere tra i

fattori scatenanti il declino di questa civiltà. Ed ecco allora che l’acqua lega

ad uno stesso mondo, ad un tempo produttivo e simbolico, le strutture idrauliche

degli abitati e dei campi - collegate alle attività produttive - e la struttura

sacra costruita per deporre le offerte. La vasca traspone dunque sul piano del

culto la stretta relazione fra l’acqua e le pratiche agricole rappresentate

dagli oggetti che vi sono stati immersi.

Se l’interpretazione rituale che abbiamo proposto è corretta, la vasca

costituisce l’unico caso esplicito a noi noto di una grande struttura dedicata

al culto che si collochi al di fuori dell’ambito domestico, ai limiti di un

villaggio. Come è noto, infatti, fino ad oggi erano conosciuti prevalentemente

oggetti rituali conservati all’interno delle case, oppure deposti in luoghi

esterni ai villaggi, spesso lontani, la cui sacralità è immanente alla stessa

singolarità del paesaggio. Ben rare sono in Europa le strutture costruite a

scopo rituale, e la vasca di Noceto sembra rappresentare il primo caso italiano.

Ma il significato della vasca, che sembra inquadrabile nell’ambito votivo di un

mondo rurale, non può dirsi pienamente compreso, non solo per quanto riguarda il

significato dell’acqua e degli oggetti in essa contenuti, ma anche per un altro

importante aspetto: lo studio dei depositi, le datazioni radiocarboniche e la

stessa tipologia del materiale archeologico portano a ritenere che essa sia

rimasta in uso per un tempo assai limitato, forse poche generazioni, nel

contesto di un abitato che invece dura parecchi secoli, l’intera traiettoria

della civiltà terramaricola.

Appare singolare che tanto investimento in termini di progettualità, lavoro e

ritualità sia stato utilizzato per produrre una struttura così effimera. La

vasca allora, più che rappresentare una struttura di culto stabile, pensata per

durare a lungo, può riflettere invece un episodio specifico, essere stata

destinata a ricordare un importante personaggio, celebrare un preciso

avvenimento o scongiurare un evento temuto.

E questa possibilità apre una nuova prospettiva per gli studi: sarebbe infatti

la prima volta che riusciamo ad intravedere, nell’età del Bronzo del nostro

territorio, non la testimonianza di un processo, di un evento a grande scala o

del reiterarsi degli atti quotidiani, ma di un singolo avvenimento storico nella

vita di una comunità.

Le condizioni createsi dopo l'abbandono della vasca (in particolare l'assenza di

ossigeno) hanno favorito la conservazione di numerosi attrezzi e utensili in

legno quali aratri e altri attrezzi legati all'agricoltura, grosse pale fatte a

remo, manici di asce, bastoni appuntiti e altri utensili di cui si sta studiando

la funzione

Gli scavi e le ricerche sono stati dapprima sostenuti dalla Società Sorige (proprietaria del cantiere in cui è avvenuta la scoperta), ed hanno poi beneficiato di un contributo della Fondazione Cariparma (concesso al Comune di Noceto), di altri contributi del Comune di Noceto e di finanziamenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nella forma dapprima di perizie d’urgenza disposte dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna e dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna e poi di una perizia di spesa sui fondi derivanti dal Lotto per i Beni Culturali, con la quale saranno finanziati la ripresa dello scavo e i restauri della struttura e dei manufatti lignei.

Lo scavo, diretto da Maria Bernabò Brea per la Soprintendenza ai Beni

Archeologici dell’Emilia Romagna e da Mauro Cremaschi per l’Università degli

Studi di Milano, è stato affidato alla società AR/S Archeosistemi s.r.l. di

Reggio Emilia.

Hanno partecipato Angela Mutti e Chiara Pizzi (archeologi), Paolo Ferrari,

Silvia Maggioni, Cristiano Nicosia, Marco Salvioni e Andrea Zerboni (geoarcheologi),

Silvano Montanari, (collaboratore tecnico), Cristiano Putzolu e Francesca

Ferraro (topografi), Alessandro Antonelli, Michele Bazzana, Giulia Fronza,

Elisabetta Gagliardi, Enrico Morsiani (studenti dell’Università di Milano),

Lorenzo Maselli e Francesca Moseriti (studenti dell’Università degli Studi di

Parma).

Sono intervenuti per le specifiche competenze Cesare Ravazzi, Elisa Vescovi,

Amelia Aceti (palinologi dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca), Mauro

Rottoli (archeobotanico, Museo di Como, Manuela Pelfini e Valentina Garavaglia (dendrocronologi,

Università degli Studi di Milano), Jacopo De Grossi Mazzorin (archeozoologo,

Università degli Studi di Lecce).

Gli interventi di restauro sono stati curati da Giorgio Arcari, Anna Ghillani,

Angela Allini (restauratori), Ugo Bologna e Paolo Vitali (collaboratori tecnici)

della ditta Opus Restauri s.n.c. di Parma.

“Acqua e civiltà nelle Terramare, la vasca votiva di Noceto”

Università degli Studi di Milano/Skira (2009) 264 pp., € 50

a cura di Maria Adelia Bernabò Brea e Mauro Cremaschi

I disegni dei materiali sono di Angela Mutti e Chiara Pizzi e, per la tavola

relativa ai manufatti di selce, di Paola Mazzieri, i grafici ed i disegni al

tratto di Magda Minoli.

La prima redazione dei testi e la cura della bibliografia sono di Angela Mutti e

Chiara Pizzi