Un progetto espositivo di Soprintendenza Archeologia dell’Emilia-Romagna (MiBACT), C.R.I.F. e Palazzo di Varignana Resort & SPA, in collaborazione con Associazione Culturale Civitas Claterna e IMA, con il patrocinio di Comune di Castel San Pietro Terme e Comune di Ozzano nell'Emilia e con il sostegno economico di C.R.I.F.

CLATERNA

IMMAGINI DI UNA CITTA’ SEPOLTA

L'affascinante racconto della scoperta della città romana di Claterna, sulla Via

Emilia, e la presentazione dello straordinario mosaico pavimentale di una domus

di età imperiale, eccezionalmente esposto a Palazzo di Varignana Resort & SPA

dal 24 giugno 2016 al 30 giugno 2017

Palazzo di Varignana Resort & SPA

Via Ca' Masino 91

Varignana di Castel San Pietro Terme (BO)

Tel +39 05119938300 - Fax +39 05119938380 -

info@palazzodivarignana.it

La mostra è visitabile ogni

prima e terza domenica del mese dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Prenotazione obbligatoria allo 051 19938300 oppure via mail a

marketing@palazzodivarignana.it

La storia della città romana di Claterna narrata da un testimonial

d’eccezione, un magnifico mosaico policromo proveniente da una domus di età

imperiale, finora esposto al pubblico solo in due occasioni.

La storia della città romana di Claterna narrata da un testimonial

d’eccezione, un magnifico mosaico policromo proveniente da una domus di età

imperiale, finora esposto al pubblico solo in due occasioni.

La mostra che si inaugura il 24 giugno nel Palazzo Bargellini Bentivoglio di

Varignana, sulle colline alle immediate spalle di Claterna, è un ulteriore tassello

nella valorizzazione dell’area archeologica sulla Via Emilia che da 1500 anni

giace sepolta sotto una sottile coltre di terreno nel territorio di Ozzano

nell’Emilia.

L’esposizione dell’incantevole mosaico -uno di rari esempi di tessellato

policromo di età augustea dell’Italia settentrionale-, di oggetti d’uso

quotidiano (vasellame da mensa, balsamari, lucerne) e di altri manufatti che documentano le tecniche costruttive delle

case romane (laterizi, stucchi, intonaci e porzioni di pavimenti in esagonette e

a mosaico), è l’occasione per ripercorrere la vita che scorreva in questa città

in tutti i suoi aspetti, dal vivere al costruire.

L’itinerario proposto restituisce l’idea di un’edilizia abitativa di prestigio e

anche gli oggetti della vita quotidiana esposti in buon numero testimoniano una

sicura agiatezza dei personaggi che qui vissero e che di tale prosperità furono

i protagonisti.

Ci auguriamo che questa esposizione, che vede il coinvolgimento di numerosi

soggetti pubblici e privati, dalla Soprintendenza Archeologia a Palazzo di Varignana Resort & SPA che ospita l’evento, da C.R.I.F. a I.M.A.

all’Associazione Culturale “Civitas Claterna”, possa stimolare e facilitare non

solo negli ospiti del Palazzo di Varignana ma in tutti coloro che vorranno

visitare questo spazio espositivo, un avvicinamento e interessamento al sito

archeologico di Claterna.

Fin dal momento del suo distacco e restauro, il mosaico è stato conservato

nel Museo Civico Archeologico di Bologna e da allora esposto al pubblico solo in

due occasioni: le giornate FAI di Primavera 2014 e la grande mostra “Roma e le

Genti del Po” allestita a Brescia fino al gennaio 2016.

In occasione dell’inaugurazione della mostra (il 24 giugno 2016, ore 16, al

Palazzo di Varignana), Soprintendenza e Associazione Civitas Claterna propongono

per sabato 25 giugno alcune visite guidate all’area archeologica di Claterna

proprio per ribadire lo stretto legame tra gli oggetti esposti e la città da cui

provengono.

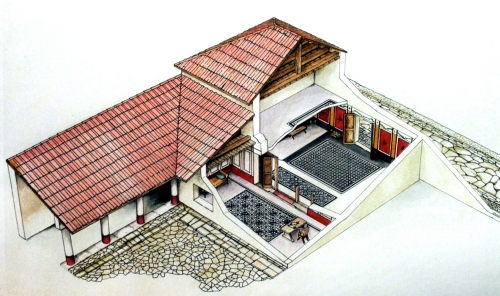

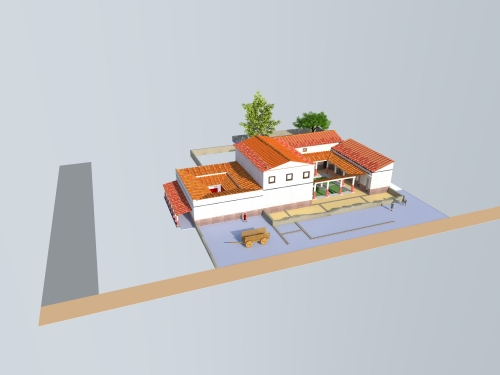

Ipotesi ricostruttiva dell'interno della domus dei mosaici

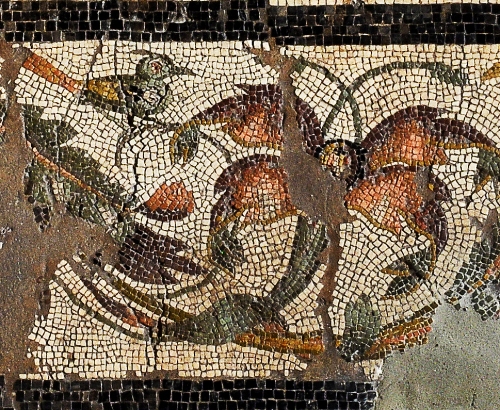

Il mosaico policromo di età

augustea

“Fra i più fini ed eleganti

mosaici policromi di epoca romana”. Così nel 1898 il suo scopritore Edoardo

Brizio definisce la straordinaria fascia musiva policroma rinvenuta a pochi

centimetri di profondità durante gli scavi nell'area di Claterna. Costretto a

riseppellirlo quell'anno stesso, il mosaico è riportato in luce nel 1933 per

volontà dell’allora soprintendente Salvatore Aurigemma che ne affida il distacco

all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze per poi esporlo presso il Museo Civico

di Bologna dove però da anni non era più visibile al pubblico. Uscito per

la prima volta dal museo alla volta di Brescia, consolidato e ravvivato nei

colori dal nuovo restauro, si sono create le condizioni ottimali per poterne

rinnovare l’esposizione, riportandolo in una location assai vicina all’antica

città romana.

Realizzato in tessere di Pietra bianca d’Istria, nera di Pistoia e lapidei di vari colori, il Mosaico policromo ora in mostra nel Palazzo di Varignana è di raffinata fattura e singolare suggestione ed è a tutt’oggi la testimonianza più eclatante dell’alto livello di vita raggiunto in età augustea dalla città.

Sulla grande fascia musiva a fondo bianco bordato di nero, si snoda una ricca decorazione policroma con cespo d’acanto centrale, dai cui lati dipartono due coppie di volute fiorite.

Particolare della decorazione policroma del mosaico con l'acanto e le volute

fiorite

Cinque

piccoli volatili multicolori (specie Cutrettola motacilla flava) si

dispongono sul piano e sopra le volute.

L’elaborato motivo vegetale e soprattutto la presenza dei piccoli volatili -motivo iconografico di ascendenza ellenistica, precocemente assimilato e

rielaborato in ambito Urbano- pongono questo mosaico in diretto rapporto con le

produzioni centro italiche più raffinate (da Roma a Pompei) che attraverso la

parte orientale dell’Octava Regio Aemilia raggiungeranno i centri

affacciati più a nord sull’Adriatico, come Altino ed Aquileia. La pluralità di

tali realizzazioni ha fatto ipotizzare specifiche produzioni cisalpine che si

differenziano da quelle Urbane nel gusto di utilizzarle soprattutto in fasce

partizionali e non come cornici accessorie per emblema o pannelli.

Particolare della decorazione del mosaico con il volatile (Cutrettola) sopra le

volute fiorite

Il mosaico claternate, fra i più antichi esempi noti di tessellatum,

riporta alla seconda metà del I sec. a.C., all’inizio della grande espansione

edilizia tra età augustea e I sec. d. C., periodo in cui si concentra la

maggior parte della produzione musiva di ville rustiche e domus urbane.

Se lo scavo ottocentesco ha messo in luce solo parzialmente la pianta della

domus cui era pertinente, collocata a meno di 30 metri dalla via Emilia, il

tassellatum fitomorfo doveva essere, con ogni evidenza, destinato a

creare una separazione visiva all’interno di un più vasto vano tra settori di

diverso impegno decorativo tra cui si distingue, per originalità, la partizione

a sud, caratterizzata da un mosaico bianco e nero con effetto a cancellum,

marginato da un complesso motivo a meandro.

La raffinata composizione di questo pavimento così come gli eleganti pavimenti

in opus signinum di età repubblicana che stanno emergendo dagli scavi più

recenti dimostrano la grande vitalità della città anche prima della nascita di

Claterna, che propone la propria origine etrusca già dal nome.

L'esposizione del mosaico policromo, oltre a riaccendere i riflettori sul documento che per primo aveva rivelato l’elevato tenore di vita della città in epoca augustea, vuole poter confrontare questa testimonianza musiva con gli altri tessellati estremamente raffinati, seppur di tipo geometrico e bicromatici, restituiti dagli scavi degli ultimi anni nella Casa dei Mosaici .

Se la fascia con tralci d’acanto spicca per eccezionalità, va comunque inserita

nel quadro generale costituito anche da altri tessellati di gran pregio e dagli

articolati impianti planimetrici delle domus individuate nella parte

meridionale di Claterna, per comporre l’immagine di una città caratterizzata da

evidenti e diretti richiami all’ambito Urbano.

L’antica città godette di un prestigio del tutto particolare certo dovuto al suo

favorevole posizionamento sulla via Emilia, alla confluenza con lo sbocco in

pianura del Quaderna, ma anche da motivazioni di ordine politico. Grazie al

sostegno fornito sul nascere alla politica augustea -e al conseguente

particolare favore conquistato presso Augusto e tradotto negli usi di una

speciale pietas, spesso legata alla figura del potentissimo Agrippa,

comandante e genero dell’imperatore- Claterna potè entrare in una dimensione

storica di ampio respiro.

I documenti archeologici che attestano un significativo rapporto con

Augusto sono numerosi. I più recenti -fra cui spicca per eccezionalità la

gemma di rara iconografia nella quale i Parti sono inginocchiati ai piedi della

vittoria di Augusto- si affiancano a quelli noti da tempo, come la stele

funeraria che attesta la presenza nella città di un seviro augustale, magistrato

addetto al culto della famiglia imperiale.

E se non sono prive di significato le

evidenti somiglianze planimetriche e nei tipi dei tessellati riscontrabili fra

la domus del seviro augustale di Ercolano e la Domus dei mosaici

di Claterna, si potrebbe ipotizzare che quest’ultima sia stata la dimora

del magistrato claternate.

Questi organizzò spettacoli nell’antica città, certamente in un luogo a questi

dedicato, fortemente evocato dal recente ritrovamento, nella parte sud

orientale, della testina in marmo del “giovane” della commedia latina, anch'essa

esposta in questa mostra.

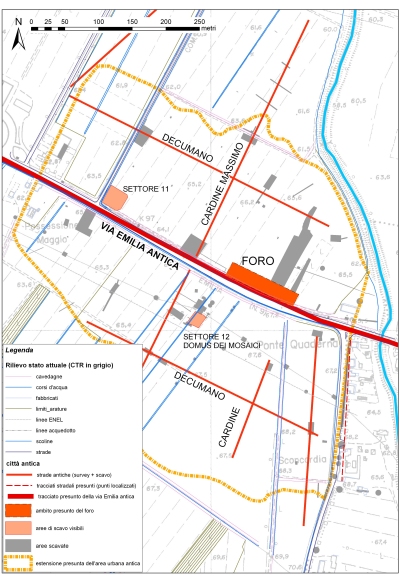

Claterna, città ‘sepolta’ ubicata tra Bologna e Imola, nel

territorio di Ozzano dell’Emilia, nasce nel II secolo a.C. La sua funzione

iniziale è duplice: la città è sia un importante snodo viario (all’incrocio fra

via Emilia, torrente Quaderna e una via transappenninica, forse la Flaminia

minor), sia un centro di servizi e mercato.

Claterna, città ‘sepolta’ ubicata tra Bologna e Imola, nel

territorio di Ozzano dell’Emilia, nasce nel II secolo a.C. La sua funzione

iniziale è duplice: la città è sia un importante snodo viario (all’incrocio fra

via Emilia, torrente Quaderna e una via transappenninica, forse la Flaminia

minor), sia un centro di servizi e mercato.

Nel I secolo a.C. Claterna, come tante altre città italiche, diventa un

municipium con competenza sul vasto territorio compreso fra i torrenti Idice

e Sillaro.

La città ha la forma di un trapezio irregolare (m. 600x300) che si sviluppa ai

lati della via Emilia delimitata ad ovest dal rio Gorgara e ad est dal torrente

Quaderna; nel momento di massima espansione urbanistica occupa una superficie di

circa 18 ettari.

L’asse ordinatore del sistema stradale è rappresentato dalla via Emilia (decumanus

maximus) che nel centro dell’abitato incrocia quasi ortogonalmente un asse

interpretabile come cardo maximus; le strade minori seguono generalmente

questo che coincide esattamente con quello della centuriazione claternate. Nel

settore sud-est le tracce viarie e infrastrutturali assumono invece orientamenti

di tipo astronomico da nord a sud, considerati indizio di una maggiore antichità

rispetto al resto dell’abitato.

I lastricati stradali, compreso quello della via Emilia, sono generalmente in

ciottoli e ghiaia mentre nei tratti di maggior importanza le pavimentazioni sono

ottenute con grandi scaglie di pietra accuratamente incastrate tra loro. In

prossimità dell’incrocio fra cardo e decumanus maximi si imposta l’area

forense, un ampio spiazzo acciottolato vero e proprio ‘cuore’ di Claterna su cui

si affacciano i principali edifici politici, religiosi, economici ed

amministrativi.

Grande importanza ed estensione hanno anche i suburbia, lungo le strade

principali, dove sono collocate sia le attività artigianali che le necropoli.

Le abitazioni private -distribuite all’interno degli isolati cittadini-

si sviluppano su ampi spazi ed sono caratterizzate dalla presenza di numerosi

ambienti, spesso di notevoli dimensioni, prospettanti su cortili e giardini. La

maggior parte delle stanze aveva pareti affrescate e pavimenti in cocciopesto o

a mosaico.

La tipologia più diffusa nel mondo romano (a partire dall’età repubblicana),

presente anche nella regione VIII Aemilia, è la casa con corte centrale, intorno

alla quale si distribuiscono alcune stanze (cubicula); in fondo all’atrio

è collocato l’ambiente principale, il tablinum, affiancato da uno o due

vani minori e da un corridoio che porta all’orto-giardino, collocato alle spalle

della casa.

Le abitazioni avevano generalmente un accesso dalla strada e molto raramente

erano provviste di un secondo piano. In alcuni casi si riconoscono anche

ambienti di servizio, cucine che affacciano su piccoli cortili interni o

taberne collocate sul fronte stradale.

Con il passare dei secoli gli edifici assumono una pianta più articolata e

complessa, caratterizzata da ampie aree scoperte provviste di porticati, grandi

ambienti di rappresentanza, alcuni dotati di riscaldamento.

Ricostruzione grafica di una domus romana

La conoscenza delle tecniche edilizie impiegate in età romana si basa sia

su fonti scritte che sull’analisi di quanto resta delle strutture rinvenute nel

corso degli scavi. Per gli edifici privati è stato possibile riconoscere

l’impiego di tecniche caratterizzate dalla semplicità di esecuzione e spesso

dall’uso di materiale di facile approvvigionamento anche se più facilmente

deteriorabile.

Nella maggior parte delle domus le fondazioni e la prima parte delle

murature fuori terra venivano realizzate con frammenti di tegole e mattoni,

cotti in apposite fornaci; il resto delle pareti era formato da mattoni in

argilla cruda oppure costruito con tecnica a telaio, composta da un’orditura

interna di assi e travetti disposti in verticale, orizzontale e obliquo,

collegati ad incastro tra loro e tamponati con ramaglie, tutto quanto rivestito

da uno spesso strato di argilla cruda impastata.

Nella copertura degli edifici veniva utilizzato sia il legno sia il laterizio,

tegole e coppi, mentre per i pavimenti degli ambienti di rappresentanza era

previsto l’impiego del mosaico.

Ipotesi ricostruttiva della domus dei mosaici di Claterna

In tutte le case di Claterna c'erano servizi da tavola comprendenti coppe,

piatti, bicchieri, bottiglie e brocche.

I vasi erano principalmente di ceramica, di forme e colori diversi a seconda

delle epoche. In età imperiale, dalla fine del I secolo a.C., divennero di moda

i piatti e le coppe in ‘terra sigillata’, ceramica dalla caratteristica

colorazione rossa, spesso timbrata con il marchio del fabbricante.

La mensa era inoltre arricchita da recipienti in vetro, spesso multicolori, e

non mancava il più prezioso vasellame bronzeo; nelle case dei più ricchi erano

presenti argenterie riccamente decorate.

Grande importanza ebbero anche le ceramiche comuni, adatte sia alla

conservazione dei cibi che alla loro cottura (ceramiche da fuoco). In cucina si

usavano anche macine manuali e mortai in pietra, che potevano servire sia per la

preparazione dei cibi, sia per la creazione di sostanze medicamentose ed essenze

profumate.

I vari aspetti della vita quotidiana sono esemplificati da oggetti in materiali

diversi: vetro e paste vitree, avorio ed osso, metalli, ceramica. Come strumenti

per scrivere, ad esempio, erano utilizzati gli stili in osso con cui si

scrivevano lettere e documenti sulle tavolette cerate mentre per il gioco si

usavano soprattutto dalle pedine circolari in paste vitree e in pietra. Erano

molti i giochi ‘di società’ praticati, dal più semplice ‘tris’ al più complicato

ludus latrunculorum.

Oggetti fondamentali in casa erano poi le lucerne, spesso uniche fonti di

illuminazione, che infatti troviamo in grande numero e tipologia. Tramite uno

stoppino, bruciavano l'olio che veniva introdotto nell’apposito serbatoio.

La porzione di vetrina riservata alle lucerne rinvenute a Claterna

I Romani avevano approntato una vera e propria rete di servizi, strade e rotte

marittime che permetteva di assicurare merci e rifornimenti sia al mercato che

ai diversi apparati dello Stato. Particolarmente prosperoso era il commercio

dell’olio e del vino effettuato utilizzando i contenitori da trasporto per

eccellenza, cioè le anfore. In tutta Italia la produzione di questi oggetti fu

intensissima come attestano, almeno fino al II-III secolo d.C., la diffusione di

particolari tipi di anfore di produzione soprattutto ‘adriatica’ (Istria,

Veneto, Emilia, Marche, Puglia), spesso marcate con il nome del produttore.

Durante l’età imperiale e fino alla tarda antichità ebbero poi grande impulso le

produzioni olearie delle province ispaniche, galliche e africane che esportavano

in tutta Europa e in tutto il Mediterraneo.

Il commercio riguardava comunque oggetti e merci di tutti i tipi. Tra i

numerosissimi esempi di articoli commercializzati vanno posti i ‘balsamari’ (di

vetro e di ceramica), piccoli flaconi contenenti medicinali e profumi.

La città di Claterna, dopo un floruit collocabile nella prima età imperiale, sopravvive fino alla tarda antichità (V-VI secolo d.C.), seppure

notevolmente ridimensionata.

Interviene poi la fase di abbandono fino al completo oblio.

La vetrina dedicata agli elementi architettonici e ai materiali da costruzione

Fin dall’800, l’antica città romana di Claterna è stata un campo d’indagine

privilegiato per l’archeologia emiliano-romagnola. Qui hanno scavato i massimi

protagonisti dell’archeologia regionale (da Edoardo Brizio a Guido Achille

Mansuelli) con interventi sporadici ma di notevole rilievo.

L’unicità di Claterna è dovuta al fatto di non aver avuto una continuità storica

analoga a quella degli altri centri -da Rimini a Piacenza- sorti lungo la via

Emilia e in qualche caso preesistenti ad essa. Claterna ha quindi offerto la

possibilità di indagare una città romana nella sua estensione e configurazione

interna senza le modifiche intervenute nel tempo, dal Medioevo ai giorni nostri.

Purtroppo il livello di alluvionamento che ha ricoperto i resti romani non è

stato sufficiente a garantire la protezione degli alzati degli edifici, sicché

si è potuto recuperare soprattutto piani pavimentali e stradali e modeste

porzioni dei muri perimetrali.

A partire dagli anni 80 -grazie all’opera di Jacopo Ortalli che ha proceduto a

una serie di indagini più sistematiche- la Soprintendenza ha intrapreso la progressiva

acquisizione dell’ampia superficie su cui si estende l’antica città romana

mentre dal 2005, con la costituzione dell’Associazione Civitas Claterna, si è

dato vita a un grande progetto di studio e valorizzazione tra associazione,

Comune di Ozzano Emilia e Soprintendenza Archeologia.

Due gli obiettivi degli scavi ancora in corso. Da un lato chiarire alcuni

aspetti topografici (i suoi limiti, l’articolazione interna, gli spazi pubblici

e sacri quali foro, basilica, edifici templari e teatro) e cronologici (dalla

fondazione e dall’eventuale origine preromana al declino) dell’antica città,

dall’altro valorizzare alcuni spazi per consentire al pubblico di visitare le

evidenze archeologiche più suggestive, come la Casa del fabbro e la Domus dei

mosaici.

Dalla foto aerea risultano evidenti le tracce di edifici pubblici

Claterna. Immagini di una città sepolta

Promotori: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,

Soprintendenza Archeologia dell’Emilia Romagna, C.R.I.F. Centro Ricerche

Informazioni Finanziarie S.p.A., Palazzo di Varignana Resort & SPA, in

collaborazione con Associazione Civitas Claterna

Coordinamento e progetto scientifico: Renata Curina, Soprintendenza

Archeologia dell’Emilia-Romagna, Paola Desantis, Polo Museale

dell'Emilia-Romagna, Claudio Negrelli, Università Ca' Foscari - Venezia, Studio

Saura Sermenghi

Progetto espositivo: Renata Curina, SAR-ERO, Studio Saura Sermenghi,

Maurizio Molinari

Allestimento:

Studio Saura Sermenghi

Testi dei pannelli e guida:

Renata Curina, Paola Desantis, Claudio Negrelli

Restauri:

Michela Bortolotti

Modelli ricostruttivi 3D:

Paolo Nanni

Illustrazioni ricostruttive:

Claudio Negrelli

Foto di scavo:

Archivio Soprintendenza Archeologia (Roberto Macrì)

Foto aeree e dei reperti:

Maurizio Molinari

INAUGURAZIONE A INVITO VENERDÌ

24 GIUGNO 2016, ALLE ORE 16,

NELLA

SALA BENTIVOGLIO DEL PALAZZO DI VARIGNANA RESORT & SPA

Segue cocktail ispirato alla cultura e cucina d'epoca romana

RSVP entro il 21/06/2016

+39 051 273861 – EVENTI@LABIDEE.IT

Eventi e iniziative collegate alla mostra

Dall'8 al 16 luglio 2016, III edizione del

Varignana Music Festival

Visite guidate gratuite agli scavi

archeologici di Claterna -Domus dei mosaici e Casa del Fabbro- a cura dei

volontari dell'Associazione Civitas Claterna e degli archeologi della

Soprintendenza:

Domenica 10 luglio 2016, ore 10, Sabato 16 luglio 2016, ore 16 e

Domenica 24 luglio 2016, ore 10

Ritrovo alla cosiddetta “Casa Gialla” in

Via Emilia 482-484, località Maggio di Ozzano

dell’Emilia (BO)

Palazzo di Varignana Resort & SPA è un’elegante villa del ‘700 adagiata nello scenario della campagna emiliana. Restituita all'originario splendore grazie a un sapiente restauro, è oggi un’esclusiva location per relax o momenti di lavoro.