Il palazzo Ancarano

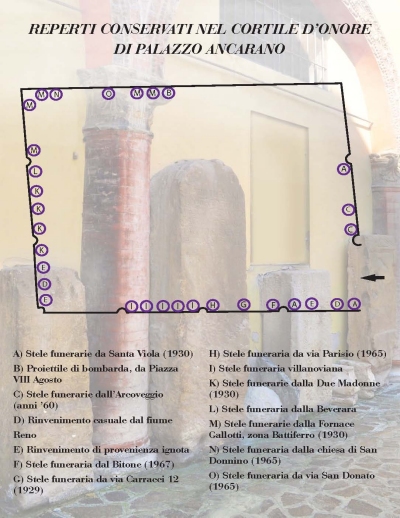

I monumenti nel Cortile d'Onore

I reperti lungo la scala e il corridoio

Aprile 1925: la nuova sede della Soprintendenza in

Via Belle Arti

Breve storia della tutela

Palazzo

Ancarano

Palazzo

Ancarano

Il Collegio Ancarano viene istituito nel 1415 per volontà testamentaria di

Pietro d’Ancarano, lettore nello Studio bolognese, morto il 5 agosto di

quell’anno (residente a Orvieto, la famiglia Farnese d’Ancarano è un ramo

cadetto della famiglia Farnese).

Il collegio nasce per dare ospitalità a otto studenti

poveri (pauperes et dociles) di diritto civile e canonico, sia

italiani che stranieri, ed è certamente operante nel 1442 giacché tra i

testimoni convocati a un processo figura un certo Goffredo de Metis,

“habitans in Collegio olim bonae memoriae d. Petri de Ancharano”.

Il Collegio sorge presso la residenza dell'Ancarano, in val d'Aposa, presso

la parrocchia di San Martino della Croce dei Santi (chiesa scomparsa

nell'odierna via Val d'Aposa), ed è affidato al giuspatronato

dell'Università.

Nel 1507, con la cacciata dei Bentivoglio, Bologna passa sotto lo Stato

Pontificio che la governerà, con la sola interruzione del periodo

Napoleonico (dal 1796 alla Restaurazione del 1815), per oltre tre secoli e

mezzo, fino all’unità d’Italia.

Agli inizi del 1500 il Collegio viene dato in commenda al cardinal

Alessandro Farnese, futuro papa Paolo III, rimanendo alla sua morte sotto il

controllo dei Farnese di Parma, che vi mandano gli studenti del proprio

Stato. Quando don Carlo di Borbone, già duca di Parma, diventa sovrano a

Napoli, indirizza al collegio i giovani del Regno delle Due Sicilie.

Nel 1532 il collegio si trasferisce in Borgo della Paglia (attuale via Belle

Arti), e da qui è poi trasferito nel 1739 a Palazzo Zanchini, nell'area

dell'attuale piazza Cavour, dove rimane fino al 1780 quando viene abolito.

Nel 1627 viene avviata la costruzione del noviziato dei Gesuiti, con

l'acquisizione di immobili all'interno di un vasto isolato che prospettava

sull'attuale via Belle Arti. Il palazzo del Collegio è così inglobato nel

grande complesso che comprendeva il noviziato e anche, dal 1728, la chiesa

di Sant'Ignazio, progettata da Alfonso Torreggiani (oggi aula magna

dell'Accademia di Belle Arti).

Nel 1773 l'ordine gesuita è soppresso da papa Clemente XIV (1705-1774) e i

locali del noviziato sono per breve tempo affidati ai padri delle Missioni.

L'ingresso di Napoleone a Bologna nel giugno del 1796 interrompe per quasi

un ventennio la dominazione pontificia. Nel 1803 lo spostamento

dell'Università (rimasta l'unica del regno d'Italia con quella di Pavia) dal

malandato e insufficiente Archiginnasio al palazzo dell'Istituto delle

scienze, ricco di moderni gabinetti scientifici, accentua la

specializzazione culturale di strada San Donato (oggi Via Zamboni), cui dà

un ulteriore contributo la collocazione delle nuove Accademia di Belle Arti

e Pinacoteca nel complesso già gesuitico di S. Ignazio, la sistemazione del

Liceo Musicale in locali attigui alla Chiesa di S. Giacomo e il

trasferimento dell'Orto Botanico da Porta S. Stefano al giardino della

Viola. Nel 1814 in quest'area viene anche inaugurato un nuovo teatro di impostazione

borghese, il Contavalli, esempio, come già l'Arena del Sole, di

riutilizzazione delle proprietà monastiche soppresse

Nel 1804 la sede del noviziato accoglie la nuova Accademia Nazionale di

Belle Arti (nata dalla soppressa Accademia Clementina), presso cui sono

depositate le opere d'arte provenienti dalle congregazioni religiose

soppresse, che oggi costituiscono il patrimonio della Pinacoteca Nazionale e

dell'Accademia.

|

Pio

Panfili, Pianta della città di Bologna, 1760

La pianta di Bologna redatta da Pio Panfili documenta l'assetto raggiunto

dalla città nella seconda metà del Settecento. L'affollarsi in un breve spazio di tutte queste strutture documenta la creazione in questa parte della città di un quartiere di attività artistico-culturali di alto livello, una fisionomia che sarà accentuata in epoca napoleonica, costituendo ancora oggi uno dei casi più vistosi di specializzazione funzionale all'interno di Bologna

|

Alla fine del mese di aprile 1925 l'Accademia di Belle Arti cede alla Soprintendenza per le Antichità

i locali dell'edificio dell'ex Collegio Ancarano; grazie a questa cessione

la soprintendenza viene trasferita in via Belle Arti 52, dove si trova tuttora.

Da allora il cortile ospita alcuni monumenti funerari rinvenuti durante scavi, anche casuali:

sono presenti parti

di colonna, frammenti architettonici, bacili in pietra e una quindicina di

stele, prevalentemente in arenaria.

(Alberto Stignani, SBAER)

I reperti conservati all’interno di Palazzo Ancarano provengono da scavi

archeologici effettuati a Bologna nel corso del XX secolo.

Nella loro varietà tipologica, cronologica e funzionale, i materiali esposti

nel cortile, lungo lo scalone d’accesso e al primo piano di Palazzo Ancarano

-iscrizioni, elementi architettonici, dolii, anfore, mosaici, intonaci-

costituiscono altrettanti frammenti della storia di Bologna e restituiscono

un quadro vivido, benché parziale, della vita quotidiana della città tra

l’Età del Ferro e l’età romana. Ma sono anche la testimonianza

materiale degli scavi che nell’arco di circa cinquanta anni hanno

trasformato ampi settori della città, adeguandone la forma e la funzione

alle esigenze del presente. I materiali rappresentano dunque anche il segno

visibile della possibilità di contemperare le necessità della città attuale,

che vive e si trasforma ogni giorno, con le esigenze della conoscenza, della

conservazione e della valorizzazione del patrimonio archeologico, attraverso

una mediazione costante che costituisce l’obiettivo e il significato più

profondo del lavoro che, in stretta collaborazione con altri soggetti

pubblici e privati, la Soprintendenza svolge quotidianamente.

Le epigrafi dei monumenti funerari

conservati nel cortile

(n.b. integrazioni e restauri effettuati nel 2016 hanno in parte modificato

la distribuzione dei monumenti nel cortile e la loro consistenza)

Le epigrafi conservate ed esposte nel cortile della

Soprintendenza arricchiscono la nostra conoscenza sulla storia di Bononia

(la Bologna romana) e dei suoi abitanti durante il periodo compreso tra la

tarda età repubblicana e la prima età imperiale (fine I secolo a.C. - I

secolo d.C.). Sono pertinenti a monumenti funerari di tipologia omogenea: si

tratta infatti, per la maggior parte, di stele in arenaria dalla sommità

arrotondata che ci restituiscono i nomi dei cittadini di Bononia con i loro

rapporti familiari e il loro status sociale, oltre a documentare nel

dettaglio l’estensione del monumento sepolcrale e, talvolta, a tramandare il

nome di chi ne curò la costruzione.

Nel rispetto della legislazione romana, che fin dalle leggi delle Dodici

Tavole (metà V secolo a.C.) vietava di seppellire i defunti all’interno del

perimetro urbano, le stele sono state rinvenute al di fuori del centro

cittadino, in località come Arcoveggio e Santa Viola, lungo i principali

assi viari, quali la via Emilia (nei due tronconi di levante e di ponente),

e nei pressi della strada per Ferrara, fuori Porta Galliera. Alcuni dei

cippi provenienti dall’area di Santa Viola, erano stati reimpiegati in età

tardo-antica in occasione della costruzione del cosiddetto “muro del Reno”,

un’opera di irreggimentazione delle acque del fiume (una sorta di diga) che

riutilizzava una cospicua quantità di stele della necropoli situata lungo la

via Emilia e che fu oggetto di scavo a partire dalla fine del XIX secolo

(1894) ad opera di Edoardo Brizio.

Nel rispetto della legislazione romana, che fin dalle leggi delle Dodici

Tavole (metà V secolo a.C.) vietava di seppellire i defunti all’interno del

perimetro urbano, le stele sono state rinvenute al di fuori del centro

cittadino, in località come Arcoveggio e Santa Viola, lungo i principali

assi viari, quali la via Emilia (nei due tronconi di levante e di ponente),

e nei pressi della strada per Ferrara, fuori Porta Galliera. Alcuni dei

cippi provenienti dall’area di Santa Viola, erano stati reimpiegati in età

tardo-antica in occasione della costruzione del cosiddetto “muro del Reno”,

un’opera di irreggimentazione delle acque del fiume (una sorta di diga) che

riutilizzava una cospicua quantità di stele della necropoli situata lungo la

via Emilia e che fu oggetto di scavo a partire dalla fine del XIX secolo

(1894) ad opera di Edoardo Brizio.

L’arrivo delle stele nei locali della Soprintendenza si colloca in momenti

diversi e scandisce spesso la storia stessa dell’edificio. Uno dei primi

monumenti ad esservi trasportato, ad esempio, fu la stele eretta in memoria

di Titus Eborellius, che venne alla luce in maniera fortuita il 15 aprile

del 1929 durante i lavori nella cantina di un privato cittadino in via

Carracci, e fu quindi trasportata nel cortile della Regia Soprintendenza

alle Antichità, da poco trasferitasi in via Belle Arti. Altri monumenti

furono invece scoperti e trasportati in Soprintendenza nel 1930 in seguito a

scavi condotti nella località Due Madonne, altri ancora alla fine degli anni

’60.

Tra le stele di particolare rilievo, si segnala quella del già citato Titus

Eborellius (K), cittadino bolognese di

origini liguri, come tradisce l’etimologia del suo gentilizio, riconducibile

a un tema lessicale di origine celtica. Costui, come tutti i cittadini di Bononia, era registrato in una delle trentacinque tribù previste

dall’ordinamento amministrativo romano, la Lemonia. Le tribù, istituite

progressivamente tra la fine del VI secolo a.C. e il 241 a.C., si

configuravano come una sorta di distretti territoriali, in grado di

assicurare lo svolgimento di operazioni complesse, ma essenziali per il

funzionamento dello Stato, quali il censimento, la riscossione dei tributi,

la leva e il voto. L’appartenenza a uno di questi distretti qualificava

dunque l’individuo come civis Romanus e ne consentiva la partecipazione ai

diritti e ai doveri sanciti dall’ordinamento istituzionale. Da notare che

Titus Eborellius costruisce il monumento funerario per sé, per tre liberti e

per la sua concubina, Benigna, secondo la tradizione romana che faceva del

concubinato un istituto a tutti gli effetti, atto a regolare la convivenza

tra un uomo e una donna laddove non poteva sussistere un vincolo

matrimoniale o per impossibilità di una delle due parti (ad esempio per

differenza di status sociale) o per assenza della maritalis affectio, che

era presupposto imprescindibile per il matrimonio insieme alla convivenza.

Alla moglie legittima era invece dedicato il cippo di provenienza ignota che Caius Fricinius

Primicenus fece innalzare quando era ancora in vita per sé e per la consorte

Aelania Parthenope (E).

Un vero e proprio nucleo familiare è invece

documentato dalla stele rinvenuta nel 1967 lungo la via Emilia, in località

Bitone (F). L’identità dei gentilizi e

dei prenomi maschili ci permette di affermare che ci troviamo di fronte a

una famiglia composta da sei membri. Ne conosciamo la madre, Pontia Tertia

(ingenua, ossia di nascita libera) che aveva sposato il liberto Eron, quando

questi si trovava ancora in condizione servile. Per questo motivo, i tre

figli nati prima dell’affrancamento erano considerati illegittimi, come si

desume dalla formula onomastica che ricorre al patronimico Spurius (spesso

utilizzato da coloro che non erano stati riconosciuti dal padre naturale per

simulare una condizione ingenua fittizia). Il gentilizio segnala la loro

appartenenza alla gens Accia, peraltro scarsamente attestata in Emilia. Due

dei figli, Titus Faustus e Accia Paulla, risultano già deceduti al momento

della costruzione del monumento funerario: accanto ai loro nomi, infatti, è

inciso un simbolo identificabile con la lettera theta dell’alfabeto greco

(detta littera nigra o theta nigrum), iniziale del termine greco thànatos

(morte), che può tradursi come obitus (deceduto).

Le due stele rinvenute in località Arcoveggio (C) costituiscono un altro esempio di sepoltura destinata a più

individui, in questo caso liberti. Si tratta di Lucius Licinius Flavius e

Lucius Flavius Hilario che, come si deduce dall’identità del gentilizio

Flavius, furono tutti liberti dello stesso patrono Lucius Flavius Stratio, e

per questo ebbero sepoltura comune. Il testo dell’iscrizione tramanda anche

il nome di colui che dedicò la stele, il liberto Lucius Flavius Virillio e

specifica l’esatta estensione dell’area occupata dal monumento, pari a venti

piedi quadrati (poco meno di 2 mq.), quindi non particolarmente ampia. Anche

l’altra stele dell’Arcoveggio era destinata a una sepoltura plurima, per tre

defunti di cui ignoriamo i nomi, ma per un sepolcro di dimensioni più ampie,

pari a centoquaranta piedi quadrati (circa 12 mq.). La menzione delle

dimensioni dell’area funeraria era prassi assai diffusa, soprattutto nella

prima età imperiale, e ne troviamo più di una testimonianza nelle stele

rinvenute fuori porta Galliera e Santa Viola (A), quest’ultima ancora eretta in memoria di un liberto

e la cui iscrizione specifica l’estensione in piedi quadrati del recinto

funerario.

L'indicazione dei confini esatti del sepolcreto documentava il diritto di

proprietà sul terreno ed evitava eventuali invasioni dell'area in epoca

posteriore alla realizzazione del monumento considerato dagli antichi res

sacra e come tale inviolabile e inalienabile in ogni sua parte. Poiché i

sepolcreti erano in genere disposti lungo una strada, l'area sepolcrale

veniva indicata ricorrendo alle

formule in fronte, IN.FR oppure IN.F, e in agro, IN.AGR. oppure IN.A,

(seguite dalla misura espressa in piedi) che indicavano, rispettivamente, la distanza del

monumento rispetto alla strada e alla campagna.

Altri reperti esposti lungo lo scalone

d’accesso e al primo piano di Palazzo Ancarano (iscrizioni, elementi

architettonici, dolii, anfore, mosaici, intonaci)

I dolii (contenitori utilizzati per conservare granaglie o

legumi, ma impiegati nella fase finale del villanoviano anche per ospitare

sepolture) esposti lungo la scala e nel corridoio al primo piano del

palazzo provengono da scavi effettuati a Piazza Azzarita e a Piazza VIII

Agosto, rispettivamente nel 1994-1996 e nel 1998-1999, per la costruzione di

parcheggi interrati. I dolii, in ceramica d’impasto di colore rosso scuro,

sono stati ricomposti dai restauratori a partire dai numerosissimi frammenti

rinvenuti all’interno degli scavi.

Gli scavi di Piazza Azzarita e di Piazza VIII Agosto, nel settore

settentrionale del centro cittadino, hanno messo in luce il limite

dell’abitato villanoviano ed orientalizzante, caratterizzato dalla presenza

di strutture di tipo artigianale o utilitario (tettoie, pozzi, forni, siloi,

fosse di scarico) e dalla presenza di materiali (frammenti ceramici, fibule

in bronzo, punte di freccia, scorie metalliche) databili al VIII-VII secolo

a.C., ma soprattutto il complesso sistema di cinta, formato da aggeri,

fossati e palizzate, oltre il quale si estendeva una vasta necropoli con

sepolture (dapprima ad incinerazione e quindi ad inumazione) databili tra la

fine dell’VIII e la fine del VI secolo a.C.

I dolii costituiscono dunque una testimonianza della fase cruciale che porta

alla nascita della città attraverso la formazione di un grande insediamento

dai caratteri proto-urbani, dotato di strutture abitative ed artigianali,

delimitato da un complesso sistema difensivo e circondato da vaste

necropoli.

Le anfore esposte lungo le scale che conducono al primo piano introducono alla

fase romana di Bologna e, in particolare, alle dinamiche di produzione e

consumo che connotano la città tra la tarda Repubblica e il primo Impero. I

quattro esemplari esposti, appartenenti al tipo classificato come Dressel 6

e destinati a contenere il pregiato vino prodotto lungo le coste adriatiche

tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., provengono da un deposito ubicato

lungo il perimetro esterno della città antica, forse quello individuato nel

corso degli sterri effettuati tra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli

anni ’50 nell’area della Stazione Centrale per la costruzione delle banchine

e dei sottopassaggi ferroviari.

Nell’area della Stazione come in altri contesti simili rinvenuti in aree

diverse della città, le anfore si presentavano integre o quasi integre ed

erano disposte ordinatamente in fila l’una accanto all’altra, talvolta

sovrapposte in più livelli; il numero e la varietà tipologica delle anfore

individuate all’interno di questi depositi o rinvenute in altri contesti

coevi testimonia il dinamismo commerciale di Bononia e l’elevata capacità

produttiva del suo territorio tra l’epoca tardo-repubblicana e la prima età

imperiale. La funzione di questi apprestamenti era probabilmente legata

all’immagazzinamento, alla conservazione e forse allo smercio delle derrate

alimentari che provenivano dal territorio agricolo circostante; tale ipotesi

sembra confermata anche dall’ubicazione dei luoghi di rinvenimento di tali

depositi, generalmente collocati in corrispondenza dell’antico suburbio al

limite tra la campagna e la città, lungo importanti assi viari, come quello

che costituiva la prosecuzione del cardo maximus (attuale Via Galliera) e

coincideva forse con la Via Emilia Altinate diretta a Padova.

Alla stessa fase, ma ad un contesto di tipo completamente diverso,

appartiene il lacerto di affresco conservato nel corridoio del primo

piano accanto all’ingresso della biblioteca. L’affresco, rinvenuto in

frammenti e ricomposto dai restauratori, proviene da un piccolo ambiente di

passaggio della domus rinvenuta in Via Testoni durante uno scavo effettuato

nel 1994.

La domus, tra le più importanti finora individuate e scavate a Bologna,

presenta una continuità d’uso (seppur articolata in diverse fasi edilizie)

dall’epoca repubblicana al IV secolo d.C.: l’affresco, di partitura e

decorazione piuttosto semplice, appartiene alla fase di I secolo d.C.

L’elemento più interessante è però costituito dalla presenza di due graffiti

che rappresentano due figure di gladiatori: di costituzione robusta e a

torso nudo, entrambi portano l’armamento pesante tipico dei cosiddetti

hoplomachi, ovvero l’elmo con cimiero e paranuca, il cinturone (balteus), la

fascia di cuoi intorno alla gamba (ocrea), la spada e lo scudo (gladium e

scutum).

I graffiti costituiscono probabilmente la più diretta ed immediata

testimonianza dell’interesse suscitato in città dall’organizzazione dei

primi giochi gladiatori a seguito della costruzione dell’anfiteatro,

avvenuta (come ricorda Tacito) nel 69 d.C. L’esatta ubicazione

dell’anfiteatro non è stata finora stabilita con certezza, ma il toponimo

medievale della chiesa dedicata ai protomartiri bolognesi Vitale ed Agricola

suggerisce che l’edificio fosse localizzato nello spicchio definito da Via

di S. Vitale e Strada Maggiore: tale ubicazione, nell’immediato suburbio,

era funzionale a rendere agevole l’accesso all’edificio sia dalla città sia

dalla campagna e, al tempo stesso, ad evitare che le congestioni e i

disordini che potevano verificarsi a seguito del notevole afflusso di

pubblico potessero creare problemi all’interno del perimetro urbano.

Allo stesso ambito dell’affresco di Via Testoni, ovvero a quello

dell’edilizia privata, sono riconducibili i due frammenti pavimentali

esposti nella sala di ingresso della Soprintendenza: i due lacerti,

appartenenti al medesimo pavimento, sono stati rinvenuti tra le due guerre

in occasione dei lavori di costruzione della sede S.I.P. tra Via degli

Albari e Via degli Albiroli, nel pieno centro di Bologna.

Il pavimento è costituito da un tappeto in opus signinum con decorazioni a

mosaico ed inserti marmorei e da un riquadro centrale a mosaico decorato da

scaglie di marmi policromi ed inquadrato da una cornice a treccia. Tale

decorazione pavimentale è caratteristica dell’edilizia residenziale del

primo periodo imperiale, epoca in cui la struttura semplice e funzionale

delle più antiche abitazioni urbane cominciò ad evolversi verso forme

architettoniche più articolate e gli apparati decorativi divennero più

raffinati e complessi. Tale evoluzione, che caratterizza tutta l’edilizia

privata della città romana, è la conseguenza dell’incremento demografico e

dello sviluppo insediativo che interessarono Bononia a partire dall’età

augustea, nonché del crescente benessere economico di cui godettero le

classi dirigenti cittadine nella prima età imperiale.

Aprile 1925: la nuova

sede della Soprintendenza alle Antichità in Palazzo Ancarano

Istituite nel 1904 (Regio Decreto n. 431 del 17 luglio), le

Soprintendenze

ereditano le funzioni degli Uffici regionali per la conservazione dei

monumenti, istituiti nel 1890. Non passa nemmeno un ventennio che arriva la

prima riforma: il Regio Decreto del 31 dicembre 1923 le riduce da 47 a 25,

fa sparire quelle ai monumenti e privilegia il criterio della competenza

regionale. Le Soprintendenze diventano o uniche (per ciascuna

circoscrizione), oppure distinte in Soprintendenze alle Antichità (con

compiti di tutela degli interessi archeologici e di direzione e

amministrazione di monumenti classici, scavi e musei archeologici dello

Stato compresi nella loro circoscrizione) e Soprintendenze all'Arte

Medievale e Moderna.

La funzione di Soprintendente, che prima era per incarico, entra nel ruolo

organico del Ministero (articolo 18) e l'assunzione mediante concorsi locali

per il personale direttivo, ispettivo e tecnico, è sostituita dal sistema

dei concorsi nazionali. Le Soprintendenze alle Antichità diventano 8

(articolo 4) e, tra queste, la Soprintendenza alle Antichità dell'Emilia

Romagna con sede a Bologna.

Incentrando la tutela nell’ambito della giurisdizione statale, il RD del

1923 liberava di fatto i soprintendenti da altri impegni, primo fra tutti

quello universitario.

Il 19 settembre 1924 Salvatore Aurigemma è nominato titolare della

Soprintendenza alle Antichità dell’Emilia Romagna. Prende le consegne

dell’ufficio dal conte Malaguzzi Valeri che, per ragioni di utilità pratica,

dal 1921 dirigeva nominalmente anche gli scavi dalla sua sede della

Soprintendenza alle Gallerie.

Il momento e la situazione sono dei più complessi: si tratta di creare il

nuovo istituto in un panorama dove le funzioni di responsabile ministeriale

degli scavi nonché di Direttore del Museo Civico si erano cumulate nelle

mani del titolare della cattedra di Archeologia, Brizio prima e

successivamente, fino al 1920, Ghirardini (morto il 10 giugno 1920).

Nel 1921 era stato nominato Direttore del Museo Civico (quindi di tutti i

musei ma non segnatamente di quello archeologico) Pericle Ducati, che aveva

anche la cattedra di Archeologia ma non la nomina di responsabile

ministeriale degli scavi (che però di fatto aveva avocato a sé nelle more

della riforma in fieri). Erano gli anni in cui il fascismo stava

riorganizzando il Ministero secondo un modello fortemente centralizzato e in

quest’ottica, nonostante l’aperta adesione manifestata da Ducati, il regime

preferì nominare soprintendente Aurigemma, ricollegato alla tradizione

liberale dello Stato e formalmente già inquadrato nei ruoli

dell’amministrazione.

La separazione istituzionale tra il museo e la nuova soprintendenza

archeologica pose subito il problema della successione a Pericle Ducati, di

fatto referente unico per l’archeologia bolognese.

Aurigemma doveva costituire un organismo nuovo, non solo con una propria

fisionomia ma tutto da organizzare, laboratorio, restauri, biblioteca,

archivio disegni e fotografico. Ma la creazione di questo nuovo ufficio,

pienamente autonomo da Comune e Università, è tutt’altro che facile. Nei

disegni del Ministero (della Pubblica Istruzione, quello dei Beni Culturali

sarà istituito solo nel 1974), doveva essere il Museo di Bologna ad

accogliere nella propria sede Soprintendenza e Soprintendente ma Ducati era

di diverso avviso. In una lettera del 14 ottobre 1924, scrive Aurigemma al

Ministro della Pubblica Istruzione: “il Direttore (Ducati) non è disposto ad

accogliermi nei locali del Museo Civico perché questi sono di proprietà del

Comune e lui è il solo direttore del museo mentre la soprintendenza aveva

altrove la sua sede. Quanto ai funzionari della soprintendenza, ispettori,

restauratori, assistenti, ecc. essi erano alloggiati nei locali del museo

solo per cortesia e solo in quanto nominati”

Dotato di notevoli capacità organizzative e pratiche Aurigemma reperisce

velocemente la nuova sede nei locali di Palazzo Ancarano, ex convento, in

via Belle Arti 52 (dove si trova tuttora), ceduti dall’Accademia di

Belle Arti. Il trasferimento avviene alla fine del mese di aprile 1925

Il suo primo anno di direzione della Soprintendenza è occupato

principalmente dallo sforzo di definire le questioni ancora aperte con il

Museo Civico; nell’accoglimento della proposta di lasciare tutto intero

l’archivio storico al Museo Civico, pur di non smembrarlo, si riconosce la

grande lungimiranza dello studioso, capace di superare i particolarismi e di

far prevalere l’interesse scientifico. Nella nuova sede della Soprintendenza

si spostano mobili, libri e tutto il materiale di proprietà dello Stato

compresi i corredi provenienti dai primi scavi nella necropoli di Spina in

Valle Trebba.

Appare chiaro fin dall’inizio che Aurigemma vuole raggiungere obiettivi

precisi e mirati, e non accumulare incarichi di potere. Rinuncia alla

dirigenza dell’Ufficio esportazione di Bologna dopo aver esaminato

sistematicamente tutte le pratiche dell’ultimo anno e aver constatato come

nessuna richiesta riguardasse beni archeologici; pur grato per l’onore

conferitogli, ottiene che tale incarico venga attribuito, il 2 gennaio 1925,

al Soprintendente all’Arte Medievale e Moderna.

Ma le difficoltà in cui si trova a operare, in particolare a Bologna, sono

molteplici. In questa città, teatro di clamorose scoperte che avevano

ribaltato e riscritto la protostoria italiana (dagli scavi di Gozzadini a

Villanova di Castenaso alla scoperta degli Etruschi e dei Celti a

Marzabotto), la Soprintendenza non aveva voce in capitolo né nei confronti

del Comune né in quelli dell’Università. Ripetutamente, nelle relazioni

inviate al Ministero, Aurigemma torna su questo tema; ancora nel 1935

lamenta: “Torna a grave danno della città in quanto la sede della

Soprintendenza non dispone di sale espositive il che limita l’attività del

Soprintendente e lo spinge a favorire, a detrimento del capoluogo, le

collezioni archeologiche dei minori comuni della circoscrizione emiliana.

Dal 1924 il Museo Civico di BO non si è arricchito di un solo oggetto e lo

Stato ha anche per questo accolto la proposta di scegliere Ferrara come sede

del materiale ceramico di Spina. Diminuisce la possibilità di efficienza

della Soprintendenza in Bologna in quanto non dà al Soprintendente

l’autorità necessaria, sia nei confronti del Capo del Comune, sia nei

confronti di altre autorità, specie di quelle universitarie, nello svolgersi

delle manifestazioni culturali di cui la città di Bologna è centro”.

Il 12 luglio 1926 le consegne fra i due uffici possono dirsi ultimate e la

Soprintendenza cerca di indirizzare la ricerca oltre Bologna, che ormai dal

1924 era esclusa da quel fervore di interessi che dai tempi di Gozzadini,

Brizio e Ghirardini ne avevano fatto un centro di primario significato per

l’archeologia non solo italiana.

Negli anni che seguono ci sono anche altre occasioni di frizione con il

potere centrale. Se l’indiscusso prestigio di cui godeva Aurigemma aveva

fatto sì che il duce gli chiedesse nel 1938 di far parte del Comitato

ordinatore della XXVII riunione degli scienziati d’Italia da tenersi a

Bologna, è anche vero che in quello stesso anno Aurigemma è costretto a

tornare sul conflitto, mai venuto meno, con il Museo Civico di Bologna e

dunque con un esponente di spicco del regime quale era Pericle Ducati.

Rifacendosi a un discorso sul riordinamento dei regi musei tenuto al Senato

dal Ministro Bottai, Aurigemma scrive al Gabinetto del Ministro che il Regio

Museo Archeologico di Bologna era tra quelli che più necessitavano di tale

riordinamento; citava al riguardo un articolo di Ugo Ojetti, apparso sul

«Corriere della Sera» del 13 aprile 1939 che criticava apertamente l’operato

di Pericle Ducati.

Pochi mesi dopo, nel luglio del 1939, Aurigemma lascia Bologna e l’Emilia

alla volta di Roma, destinato alla Soprintendenza alle Antichità

dell’Etruria Meridionale istituita presso il Museo Nazionale Etrusco di

Villa Giulia.

Al suo posto è designato Gioacchino Mancini.

Intanto dal 1 gennaio era stato promosso, per merito comparativo,

Soprintendente di I classe. Se il trasferimento può sembrare frutto di una

situazione contingente per il fatto che, dopo avere abitato

ininterrottamente per quasi quindici anni nella casa di via Toscana, nel

dicembre del 1938, quindi appena pochi mesi prima del trasferimento a Roma,

la famiglia aveva spostato la sua residenza nel centro storico di Bologna,

vicino al Tribunale, in via Loderingo degli Andalò, 2, è anche vero che

Aurigemma in una lettera del 15 ottobre 1938 al Direttore Generale Lazzari

aveva sollecitato il trasferimento a Roma per motivi di studio e di

famiglia.

Da un punto di vista complessivo si può osservare come per l’archeologia

dell’Emilia-Romagna, se Edoardo Brizio era stato lo scopritore della

protostoria, Aurigemma lo fu della romanità, la cui vecchia tradizione di

studi aveva subito una battuta d’arresto di fronte all’affermarsi delle

ricerche preistoriche e protostoriche e per parecchio tempo era mancato,

alle ricerche sull’età romana, un coordinamento che superasse il semplice

interesse locale. Aurigemma era profondamente convinto che l’archeologo non

ha completato la sua opera se, dopo aver portato alla luce i resti sepolti,

non si preoccupa nel contempo della conservazione e della presentazione del

frutto delle campagne di scavo. In quest’ottica, antesignana di quello che

oggi si chiama valorizzazione, A. promosse, e per la maggior parte

personalmente diresse, una vera e propria pianificazione museografica della

regione. Così il Museo di Sarsina, grazie alle sue scoperte e al suo

impegno, mutò da piccolo lapidario locale, quale l’avevano costituito il

canonico Antonini e poi Santarelli, a museo di importanza sovranazionale; il

museo comunale di Rimini, dalle tradizioni secolari, ebbe allora una

sistemazione più confacente nel chiostro di San Francesco, poi distrutto

dagli eventi dell’ultima guerra; l’antico Museo Nazionale di Parma offrì in

forma nuova le collezioni di antichità romane. Le raccolte civiche di Forlì,

Imola, Reggio Emilia, Piacenza accrebbero le loro collezioni con

acquisizioni importanti. La volontà di mantenere un contatto il più diretto

possibile fra le antichità e il loro contesto di provenienza prevalse sul

concetto del museo centrale e l’Emilia-Romagna vide così confermata una

tendenza alla valorizzazione delle identità locali che già si era affermata

in questa regione alla vigilia dell’unità d’Italia. Se qualche critica è

stata avanzata ad Aurigemma relativamente alla scelta di percorsi espositivi

poco coinvolgenti e didattici l’obiezione appare francamente anacronistica.

Se è vero che l’allestimento anni Trenta del Museo di Spina, per scegliere

il più eclatante, si basava essenzialmente su una tassonomia tipologica e

cronologica, che solo in pochi casi appariva rispettosa dell’integrità del

contesto di scavo, non si deve però dimenticare che in questo campo si era

appena usciti da un imperante positivismo, che puntava a esporre tutto per

dovere di verità. Quanto mai lontani nello spirito dal nuovo imperativo

categorico dei musei di oggi, che è comunicare, comunque sia, anche a costo

di banalizzare, i percorsi espositivi realizzati da Aurigemma – che avevano

essenzialmente lo scopo di presentare, senza pretendere di mediare o colmare

baratri di conoscenze – appaiono anche oggi diretti e onesti. Se nessun

museo né area archeologica può proiettarsi nel futuro senza restauri,

l’intensa attività museografica di Aurigemma va considerata di pari passo

alla considerazione altissima che dette al restauro, organizzando un

laboratorio attrezzato e potenziato dall’opera di numerosi tecnici

specializzati, che affrontarono e portarono a termine imponenti opere quali

il restauro delle ceramiche spineti o dei monumenti e delle statue di

Sarsina per citare solo alcuni dei più significativi.

Il Museo Civico di Bologna

Inaugurato il 25 settembre 1881 dopo un lungo e appassionato dibattito,

l’istituto (luogo delle raccolte artistiche) rappresentò soprattutto per il

settore archeologico preromano un modello ammirato e una delle più precoci e

significative realizzazioni museografiche a livello non solo nazionale

L’attività di personalità come Gozzadini, Zannoni, Brizio e Ghirardini, con

il coincidere di attribuzioni scientifiche, amministrative e di tutela,

crearono le condizioni per una crescita impetuosa del Museo, garantendone la

qualità attraverso la dottrina più rigorosa e l’incremento del patrimonio

archeologico grazie ai reperti che emergevano a ritmi incalzanti dalla città

e dal territorio.

Questo modello di gestione, che concentrava nelle mani della stessa persona

i compiti di insegnante universitario, direttore della soprintendenza e

direttore del Museo Civico, si incrina nel 1924 quando è istituito un

ufficio autonomo per la direzione delle Antichità e delle Belle Arti.

Ciò porta all’esclusione del Museo dai compiti di tutela e ricerca sul

terreno, con la conseguenza di arrestare l’accesso dei materiali e

concludere, di fatto, il lungo processo di formazione delle raccolte.

La Repubblica promuove lo sviluppo della

cultura e la ricerca scientifica e tecnica

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione

Costituzione Italiana, art. 9

"Beati gli antichi che non avevano antichità"

pare abbia detto Denis Diderot, in piena querelle settecentesca tra antichi

e moderni: una battuta paradossale che ai giorni nostri sembra autorizzare i

malintenzionati a considerare monumenti e resti archeologici nient'altro che

un ingombro da eliminare, per dar via libera a un'indiscriminata espansione

edilizia, dettata dall'ignoranza o dalla speculazione.

Ma 70 anni fa i padri costituenti sono per fortuna d'altro avviso. L’art. 9

sancisce due principi fondamentali: la promozione dello sviluppo di cultura

e ricerca e la tutela del paesaggio (inteso nel senso più ampio di beni

ambientali) e del patrimonio storico artistico.

La nostra costituzione dà quindi corpo a quanto cinque secoli prima Raffaello Sanzio, al tempo

Prefetto alle antichità di Roma, aveva chiesto a papa Leone X. Correva l’anno 1519 quando, a quattro mani con l’amico Baldassarre Castiglione, Raffaello scrive una lettera al pontefice con cui chiede di

provvedere alla ricognizione e salvaguardia dei monumenti della Roma antica.

Da un lato il maestro lamenta le devastazioni barbariche che hanno

compromesso irrimediabilmente la conservazione del patrimonio classico e

d’altro celebra la continuità tra la Roma antica e quella moderna. È un

documento straordinario sia per la consapevolezza del valore rappresentato

dal recupero e la tutela dei monumenti sia per le modalità e i mezzi che

propone per attuarlo. Quando Raffaello scrive non esiste ancora il concetto

moderno di conservazione e tutela dei monumenti degli evi antichi. Raffaello

si trova dunque nella necessità di codificare un patrimonio che non è per

nulla classificato ma che è anzi disperso per i più diversi motivi.

La sua lettera anticipa in qualche modo il lavoro delle soprintendenze che

hanno il compito di difendere e tutelare il patrimonio immenso che la storia

ci ha lasciato. Se abbiamo ancora parte del nostro meraviglioso paesaggio e

delle nostre incommensurabili bellezze artistiche lo dobbiamo a cinquecento

anni di custodia, amore e passione degli italiani per la propria terra.

A partire dal XVII secolo circa, tutti gli antichi stati italiani si danno

una disciplina giuridica per tutelare e conservare il patrimonio

archeologico, artistico e storico: dal Granducato di Toscana alla

Serenissima di Venezia, dallo Stato della Chiesa al Lombardo Veneto di Maria

Teresa è tutto un fiorire di bandi, norme e provvedimenti a tutela dei beni

culturali.

La prima preoccupazione di tutti i governi (con Roma ovviamente al primo

posto) è il pericolo dell’esportazione incontrollata: estrazione e "estraregnazione"

sono la voce più corposa delle varie leggi che tentano di elencare il

maggior numero di “cose” e oggetti da salvare soprattutto derivati dal mondo

antico (peraltro quel che restava, se già Raffaello descriveva Roma

costruita con calce fatta “di statue e d’altri ornamenti antichi”)

Subito dopo l’estrazione il problema maggiore degli stati italiani sono gli

scavi e i ritrovamenti, soprattutto in quei luoghi dov’era più probabile la

sedimentazione dell’antico. Se Roma è ancora una volta la prima a darsi

norme di comportamento in merito (addirittura dal XVI secolo), nel XVIII

secolo sia il Reame di Napoli che il Granducato di Toscana reagiscono

prontamente rispettivamente alle scoperte di Pompei e alla ripresa degli

scavi a Ercolano, e all’incalzare dell’etruscologia degli scavi volterrani.

Una cura particolare è riservata al settore archivistico e documentario

mentre va delineandosi anche nel campo del restauro una specie di codice di

comportamento teso alla soluzione degli infiniti piccoli e grandi casi che

costituiscono la quotidianità dell’opera di tutela e che vanno dal restauro

vero e proprio alla bruciatura di una candela fissata male, dai danni

dell’arredatore del venerdì santo alla decisione di trasferire un dipinto da

un luogo a un altro.

Per dare corpo alle leggi ogni stato preunitario si dota o è costretto a

creare l’organo consultivo delle commissioni: Milano nel 1745, Napoli e

Parma nel 1755, Venezia nel 1773 e nel 1818, Roma nel 1802, Torino nel 1832

e Modena nel 1857. Queste commissioni rappresentano in nuce l’organo tecnico

dal quale molti anni dopo lo stato italiano trarrà esempio per la formazione

dapprima di un organismo centrale (la direzione generale) e poi degli organi

periferici (le commissioni e in seguito le soprintendenze)

Seppure in ritardo lo Stato unitario italiano farà ricorso a quelle

esperienze nelle sue leggi del 1902, 1909 e 1939 fino alla nascita del Ministero per i beni e le attività culturali nel 1974

Bibliografia

Notizie degli scrittori bolognesi raccolte da Giovanni Fantuzzi, Tomo I,

Bologna 1781

Architetture della compagnia ignaziana nei centri antichi italiani, a c. di

G. Rocchi Coopmans de Yoldi Firenze 1999

G. Brizzi, Statuti di collegio. Gli statuti del Collegio Ancarano di

Bologna, in: A. Romano (ed.), Gli Statuti universitari: tradizione dei testi

e valenze politiche (Atti del Convegno internazionale di studi.

Messina-Milazzo, 13-18 aprile 2004), Bologna, CLUEB, 2007, 825-889

F. Ceccarelli, Costruzione e trasformazione di un'isola cittadina: dalla

fabbrica della chiesa e del noviziato di S. Ignazio agli intervento

ottocenteschi, in G. P. Brizzi, A. M. Matteucci (a cura di), "Dall'isola alla

città. I Gesuiti a Bologna", Bologna 1988, pp. 43-54

F. Frisoni, Le pale d'altare dei Gesuiti a Bologna, in G.P. BRIZZI, A.M. MATTEUCCI (a cura di ),"Dall'isola alla città. I Gesuiti a Bologna", Bologna

1988, pp. 101-102

S. Aurigemma, Lastrone con iscrizione latina funebre, rinvenuto in via dei

Carracci fuori Porta Galliera in Notizie degli Scavi di Antichità, 1931

pp.18-20

X. Delamarre, Dictionnaire de la langue Gauloise, Paris 2001

X. Delamarre, Nomina celtica antiqua selecta inscriptionum, Paris 2007

A. Donati, Note epigrafiche a proposito di alcuni testi bolognesi in Strenna

storica bolognese, XVII, 1967, pp. 153-155

A. Donati, Nuovi documenti per la storia del popolamento antico di Bologna

in (Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di

Romagna), XXVIII, 1977, pp. 5-13

G. Petracco Sicardi – R Caprini, Toponomastica storica della Liguria, Genova

1981

G. Susini, Il Lapidario greco e romano di Bologna, Bologna 1960

S. Aurigemma, Rapporti fra Soprintendente e

Musei Civici, Le Arti I, fasc. 1 ottobre-novembre 1938, XVII

G.A. Mansuelli, La Soprintendenza alle Antichità dell'Emilia e Romagna,

Cisalpina I, Milano 1959, p. 60

T. Alibrandi, P. Ferri, I Beni Culturali e Ambientali, Milano 1978

G. Montanari Bermond, La Direzione Generale dei Musei e degli Scavi e

l'organizzazione degli uffici periferici, pp. 55-59

S. Bruni, P. Desantis, Salvatore Aurigemma 1924-1939, in Dizionario

biografico dei Soprintendenti Archeologi (1904-1974), Roma 2012

A. Emiliani, Una politica dei beni culturali,

Bologna 1973

A. Emiliani, Napoleone dà inizio al "campus" ma lascia grandi vascelli

vuoti, in Bologna - Centro Storico